22 partenaires

ECG pratique

ECG pratique

Les situations simples pour orienter

Dr François BRIGADEAU

Cardiologue CHU Lille

1 UN PEU DE PHYSIOLOGIE ET D’ANATOMIE :

1.1 les cellules myocardiques :

Il y a 2 types de cellules myocardiques : les myocytes qui sont contractiles et les cellules du tissu nodal, responsables de leur excitation qui précède la contraction myocytaire. L’excitation myocytaire est électrique. L’ECG est l’enregistrement cutané de cette activité électrique.

Conséquence : dès lors par exemple, une amplitude faible du signal ECG (microvoltage) peut être lié à une fibrose myocytaire, ou à un frein de l’enregistrement (épanchement péricardique, emphysème, obésité, grosse poitrine…). Autre conséquence, en raison de la masse myocardique du ventricule gauche bien supérieure à celle du ventricule droit, l’ECG est un reflet de l’activation VG quasi exclusive.

1.2 Electrophysiologie normale :

A la différence des myocytes, les cellules du tissu nodal ont des propriétés d’autodépolarisation. La pente d’autodépolarisation (sous la dépendance d’un canal calcique appelé If) détermine la structure anatomique de dépolarisation et sa fréquence. C’est ainsi que le nœud sinusal (NS) se dépolarise plus fréquemment que le reste du tissu nodal (environ à 60 bpm). Plus on descend le long du tissu nodal, plus la fréquence de dépolarisation est basse (environ 45/50 dans le nœud auriculaire et le His, 30/35 dans le réseau de Purkinje distal (PKJ)).

Conséquence : Lorsqu’une de ces structures défaille, il y a un rythme d’échappement plus lent.

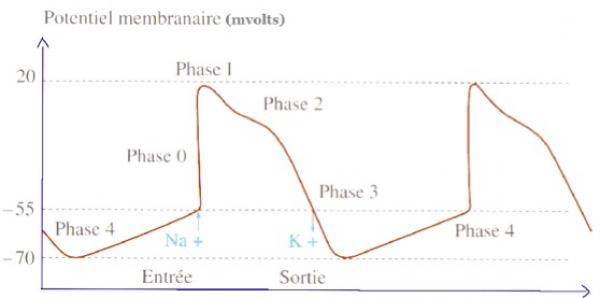

Fig 1 : Potentiel de NS. La phase 4 est l’autodépolarisation, avec atteinte du potentiel seuil puis dépolarisation. Cette pente détermine la fréquence cardiaque.

La conduction dans le tissu nodal est rapide (environ 4m/s). La conduction intramusculaire est beaucoup plus lente. Les valves auriculoventriculaires (tricuspide et mitrale) jouent un rôle d’étanchéité électrique entre les oreillettes et les ventricules, ce qui protège les ventricules d’une éventuelle arythmie atriale. Le seul passage entre les oreillettes et les ventricules est le faisceau de His. La structure de protection des ventricules à une éventuelle arythmie atriale est le nœud auriculo ventriculaire (NAV) car il a des propriétés de conduction décrémentielle : plus il est stimulé rapidement plus il conduit lentement.

Conséquence : l’espace PR est très essentiellement constitué du temps de conduction dans le NAV. Cette conduction décrémentielle explique le phénomène de Luciani Wenckebach (bloc auriculo ventriculaire (BAV) du second degré de type 1).

1.3 Anatomie du tissu nodal :

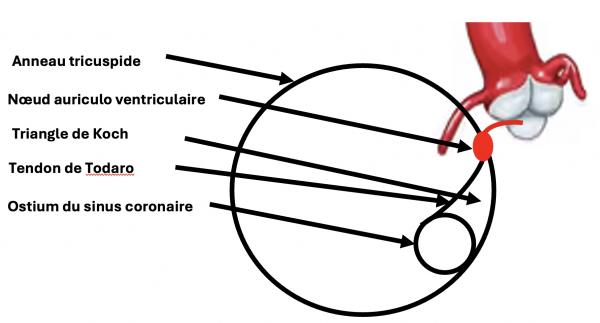

Fig 2 : Anatomie du tissu nodal auriculo ventriculaire. Le NAV est au sommet du triangle de Todaro. Il se prolonge par le faisceau de His qui passe dans le noyau fibreux central : jonction des 2 valves auriculo ventriculaires et des deux septum inter atrial et interventriculaire. Il passe entre les sinus de Valsalva non coronaire et coronaire droit.

Le NS est situé à la jonction postéro latérale de l’oreillette droite et de la veine cave supérieure. La jonction AV est décrite dans la figure 2. Le daisceau de His se prolonge par ses 2 branches : branche droite qui reperce le septum interventriculaire vers la droite et une branche gauche. Cette dernière se subdivise en une très robuste branche postérieure G qui longe le bord inférieur et septal du VG et une branche antérieure très fine qui longe la face antérieure du VG.

Conséquence : un hémibloc antérieur G est fréquent et peu grave. Un hémibloc postérieur G est plus rare et plus grave.

Le tissu nodal est sous la dépendance du système nerveux autonome : système parasympathique et sympathique qui permet de ralentir ou accélérer la fréquence cardiaque. Ce système nerveux est très présent jusqu’au NAV. En deçà, il disparait.

Conséquence : En cas de BAV complet, si l’échappement est haut situé il est accessible aux béta agonistes ou aux parasympthicolytiques (atropine). Si l’échappement est bas situé, beaucoup moins.

2 ECG NORMAL :

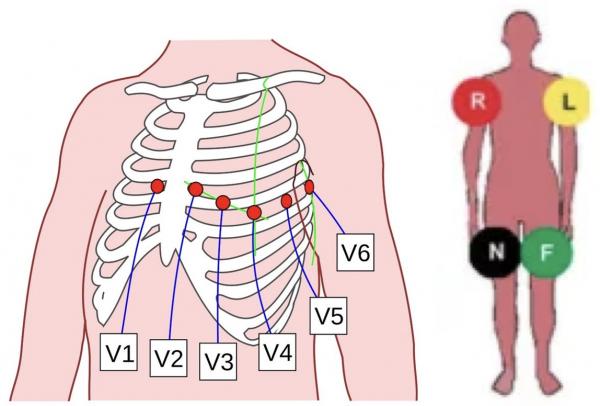

Le recueil de l’activité électrique se fait par des électrodes. Leur position est décrite figure 3. Les électrodes unipolaires (V1 à V6) qui correspondent à un regard comme une longue vue sur le myocarde en regard de l’électrode. Elles sont reliées à une borne dite de Wilson au sein de l’appareil ECG. Les électrodes bipolaires, entre 2 électrodes qui sont placées sur les poignets et les chevilles.

2.1 Les électrodes :

Les électrodes unipolaires explorent le plan électrique horizontal alors que les électrodes bipolaires explorent le plan électrique frontal.

Si le front d’activation électrique se dirige vers l’électrode, l’onde sur l’ECG est positive. Si le front d’activation fuit l’électrode, l’onde sur l’ECG est négative.

Fig 3 : Positionnement des électrodes unipolaires qui explorent le plan horizontal. Attention de ne pas placer V1 et V2 trop haut (4ème espace intercostal). Position des électrodes bipolaires sur la figure de droite de droite. V1 explore le cœur droit, V2V3 le septum interventriculaire, V4 l’apex du VG et V5V6 la face latérale basse.

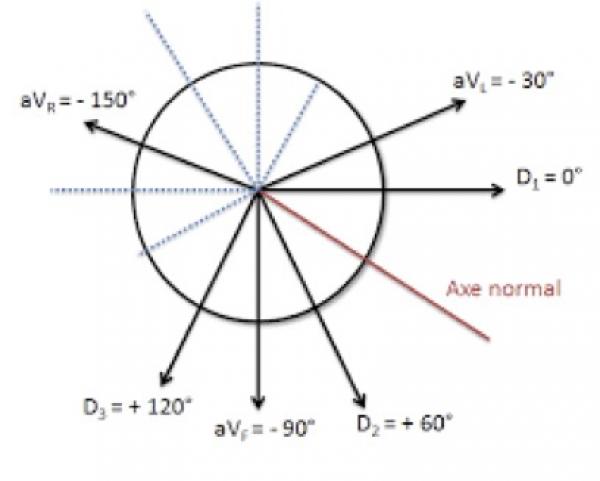

Fig 4 : Vecteurs électriques des électrodes bipolaires qui explorent le plan frontal. DII, DII et aVF explorent la face inférieure du VG. DI et aVL la face latérale haute, aVR le ventricule droit et la base du VG.

2.2 Aspect de l’ECG normal:

2.1 les ondes de l’onde de l’ECG

L’ECG se décompose en plusieurs ondes : l’onde P qui correspond à la dépolarisation du nœud sinusal, le QRS qui correspond à la dépolarisation des ventriculaires, l’onde T qui correspond à la repolarisation des ventricules. Ces ondes correspondent à la dépolarisation des myocytes sous l’effet de l’excitation du tissu nodal.

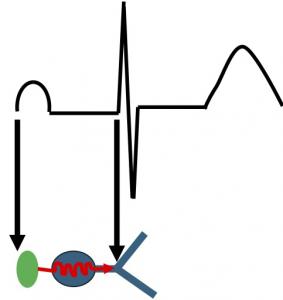

Fig 5 : Correspondance entre le tissu nodal et l’ECG. L’onde P est la dépoarisation de l’oreillette. L’espace PR correspond essentiellement au temps de dépolarisation du NAV. Le déput du QRS se situe à la fin du faisceau de His. Le QRS correspond à la dépolarisation des 2 branches du faisceau de His correspond au QRS.

Un QRS fin correspond à la dépolarisation SYNCHRONE des 2 branches du faisceau de His. Un QRS large à une dépolarisation ASYNCHRONE des 2 branches du faisceau de His. Exemple : lors d’un bloc de branche droit, l’activation se fait par la branche G jusqu’au réseau de PKJ, puis les myocytes se dépolarisent de proche en proche vers le ventricule droit ce qui est beaucoup plus lent.

2.2 Aspect normal de l’ECG Fig 6:

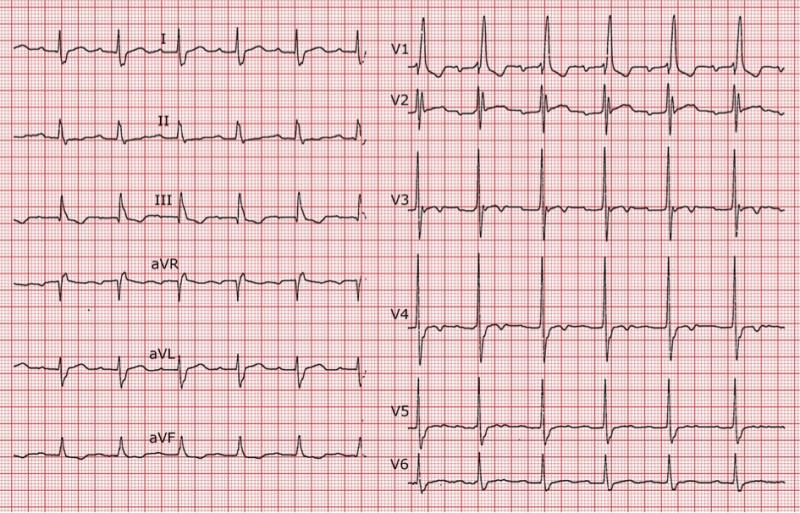

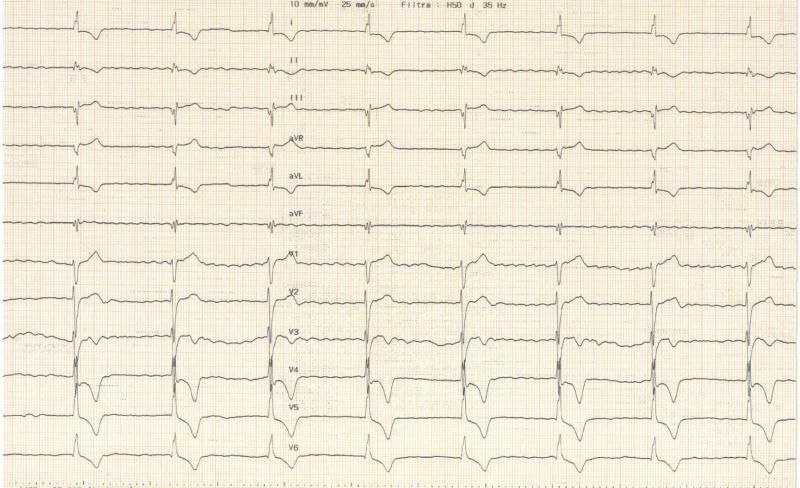

L’onde P sinusale est positive en DII car elle va dans le sens de la dérivation DII : du NS vers le NAV. La définition du rythme sinusal est la suivante :

- Onde P positive en DII- Une onde P précède chaque QRS- L’espace PR est constant

La croissance de l’onde R se fait régulièrement de V1 à V6. De même de V1 à V6 on note une diminution de l’onde S

Vérification de la qualité de l’enregistrement :

- Moyen facile de vérifier la position des électrodes : en DI P, QRS et T sont positifs- Un enregistrement se fait en 25 mm/sec (5 sec par dérivation sur un enregistrement automatique)- L’amplitude est de 10 mm/ mV

- On fait généralement un enregistrement en automatique (Fig 6). Pour enregistrer une tachycardie ou une bradycardie, on peut faire un enregistrement manuel prolongé.

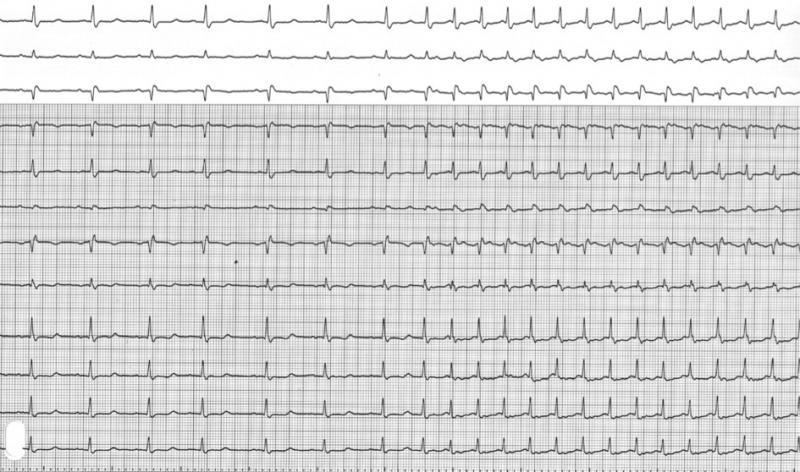

Fig 6 : ECG normal. Le rythme est sinusal (cf définition). Noter les ondes P, QRS et T positive en D1. Noter la croissance de l’onde R dans les précordiales et la décroissance de l’onde S de V1 à V6. Bonne amplitude et bonne vitesse de défilement.

Valeurs normales à connaître :

- Espace PR normal de 120 à 200 ms

- Durée du QRS normal inférieur à 80 ms. Un QRS large est un QRS de plus de 120 ms. Entre les 2 le QRS est dit intermédiaire.

- Le QRS a un axe électrique entre 0 et 90° dans les dérivations bipolaires.

- Le QT normal est < 460 ms chez la femme et < 440 ms chez l’homme. Il doit être corrigé par la fréquence cardiaque selon la formule suivante : QTc = QT/√RR en ms.

3 LES ANOMALIES DE l’ECG :

3.1 Hypertrophie atriale :

Fig 7 : Aspect de l’onde P en DII. A onde P normale. B hypertrophie atriale droite avec augmentation de l’amplitude de près de la moitié du QRS. C hypertrophie atriale G avec aspect bibosse et durée de l’onde P augmentée.

3.2 Hypertrophie ventriculaire gauche :

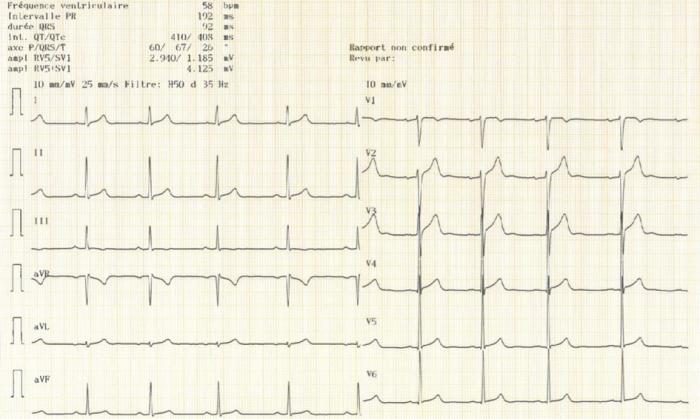

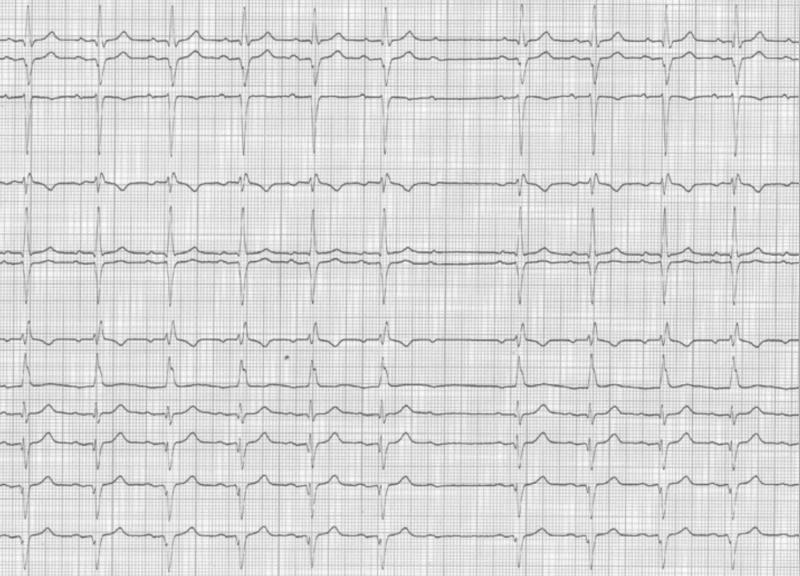

Fig 8 : Hypertrophie ventriculaire G avec index de Sokolow élevé (SV1 et RV5 > 35 mm) ; Ici association à des troubles de la repolarisation, signe d’une HVG importante (sous ST et T <0 en inférieur et apico-latéral).

3.3 Le QT long :

Fig 9 : Allongement de l’espace QT chez une femme de 21 ans avec syncope à l’emporte-pièce. On rappelle la nécessité de corriger par la fréquence. Il faut exclure les causes aiguës réversibles (hypokaliémie et hypocaclcémie, thérapeutiques allongeant le QT,hypothermie notamment).

3.4 Les blocs de branche :

Pour les reconnaître on examine l’aspect du QRS en V1 et en V5V6

3.4.1 Le bloc de branche gauche (BBG):

Fig 10 : Le BBG se manifeste par un aspect QS en V1 et R exclusif en V5V6 (ou RsR’). L’axe est souvent gauche.

++++++++++++++++++++++++++++

3.4.2 le bloc de branche droit (BBD) :

Fig 11 : Aspect de BBD avec morphologie RSR’ en V1 et onde S empâtée en V5/V6. L’axe des ARS est NORMAL +++

Si l’axe des QRS est dévié dans un bloc de branche droit, c’est qu’il existe un hémibloc gauche associé. En cas de déviation axiale G il s’agit d’un hémibloc antérieur G. En cas de déviation axiale droite (et s’il n’y a pas de cœur droit associé : embolie pulmonaire, tamponnade, HVD sévère…) il s’agit d’un hémibloc postérieur droit.

++++++++++++++++++++++++++++

Fig 12 : BBD avec aspect d’hémibloc antérieur G : déviation axiale G avec rS en DII et DIII avec onde S plus profonde en DIII qu’en DII (axe G), et qR en aVL .

++++++++++++++++++++++++++++

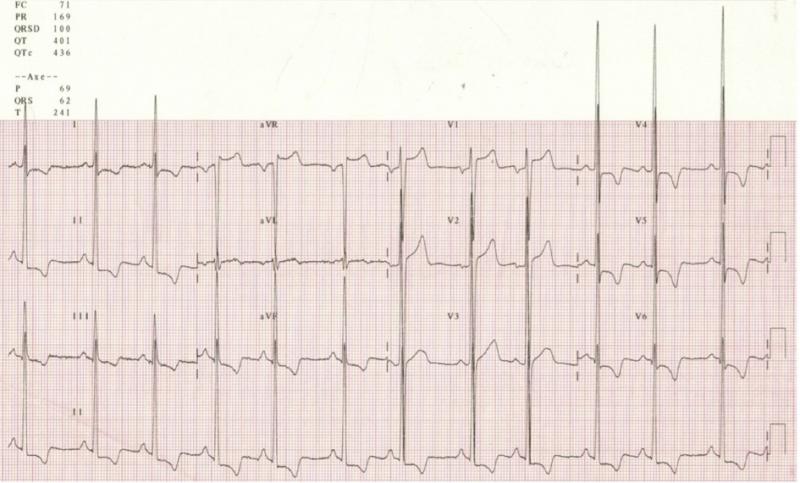

Fig 13 : BBD avec aspect d’hémibloc postérieur droit : déviation axiale droite avec qR en DII et DII avec onde R plus ample en DIII qu’en DII (déviation axiale droite) et onde S en DI. Il faut noter un PR long et constant = BAV du premier degré.

Il s’agit d’un patient de 83 ans avec syncope. La conduction ne passe plus (et lentement) que par la branche antérieure gauche. Le risque de BAV complet par claudication sur l’hémibranche antérieure est très important.

Fig 14 : Chez ce patient, la conduction ne passe plus que par la branche antérieure G qui est très fine

4 LES BRADYCARDIES :

4.1 La dysfonction sinusale :

C’est une anomalie de l’émergence de l’onde P. Elle peut être physiologique (intrinsèque) liée à une hypertonie parasympathique, par exemple chez les sportifs endurants. Elle peut être liée à une cardiopathie, à un surdosage en traitement (bétabloquant ou inhibiteurs calciques bradycardisants) ou à une sénescence du tissu (dysfonction sinusale extrinsèque). Elle peut alors être associée à des tachycardies atriales formant le syndrome de la maladie de l’oreillette.

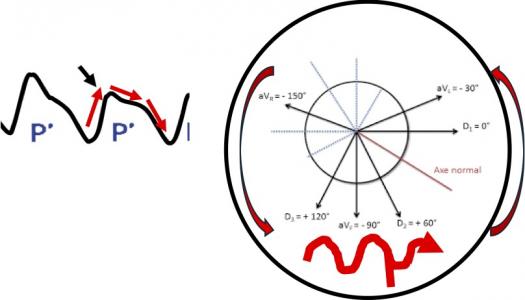

Fig 15 : Aspect de dysfonction sinusale avec bradycardie, absence d’onde P, visualisation d’une on de P’ rétrograde négative en inférieur derrière le QRS (activation rétrograde de l’OD).

++++++++++++++++++++++++++++

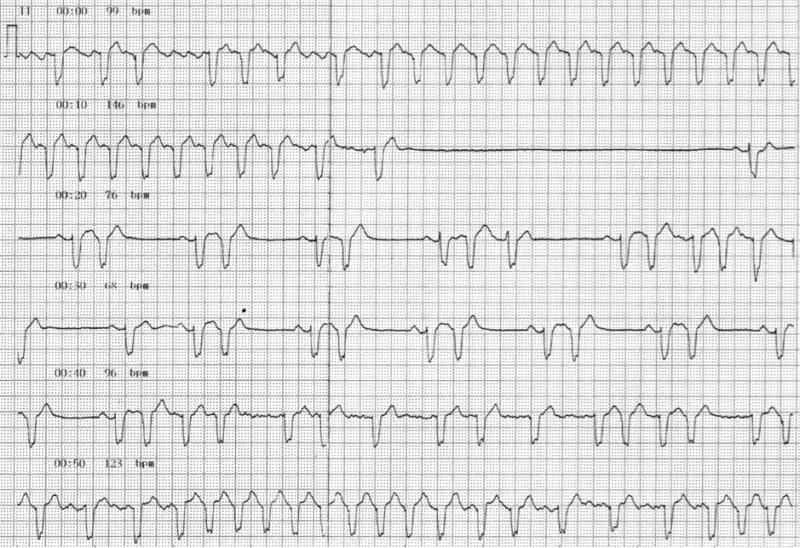

Fig 16 : Fibrillation atriale en début de tracé, avec régularisation de la FA, avec une pause de régularisation et retour en rythme sinusal. C’est une maladie de l’oreillette.

4.2 Les blocs auriculoventriculaires (BAV) :

C’est une atteinte du NAV ou du His. On les classe en plusieurs degrés :

- BAV du 1er degré : allongement constant du PR > 200 ms- BAV du 2nd degré de type 1 ou période de Luciani Wenckebach. Il s’agit d’un allongement progressif de l’espace PR jusqu’à une onde P bloquée poursuivie par un PR plus court. C’est l’atteinte de la période réfractaire du NAV pour une fréquence basse. Il est parfois physiologique (sportifs endurants). C’est une atteinte le plus souvent nodale et bénigne.- BAV du 2nd degré de type 2. Il s’agit de la survenue inopinée d’une onde P bloquée. Il est le plus souvent associé à des blocs de branche ; C’est un BAV bas situé dans le tissu nodal et souvent plus grave.- Le BAV de haut degré : Il existe un nombre supérieur d’onde P au nombre de QRS mais avec un ratio constant (2 :1, 3 :1…)- BAV complet ou du 3ème degré. C’est un blocage complet du NAV. Il y a une dissociation compète des ondes P et des QRS.

Fig 17 : PR long constant et > 200 ms ; il s’agit d’un BAV du premier degré. Les QRS restent fins, il s’agit donc probablement d’une atteinte du NAV et non du HIS ou des branches.

++++++++++++++++++++++++++++

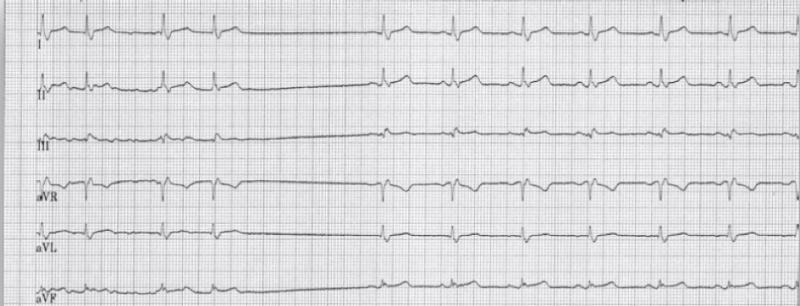

Fig 18 : Allongement progressif de l’espace PR, jusqu’à une onde P bloquée. Le complexe qui suit a un PR plus court car le NAV a récupéré de sa période réfractaire. C’est un BAV du second degré de type I. Il s’agit d’une atteinte le plus souvent nodale et bénigne liée à une aggravation de la conduction décrémentielle du NAV.

++++++++++++++++++++++++++++

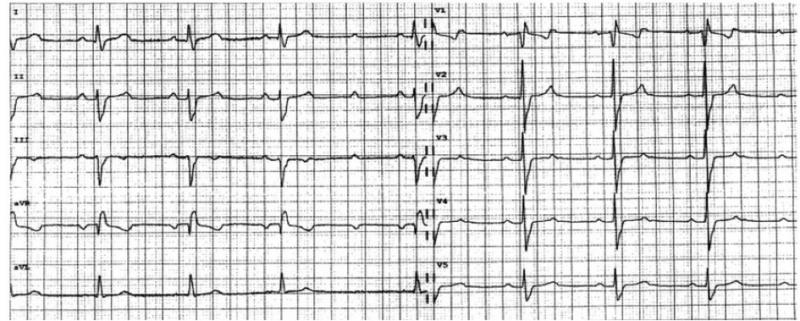

Fig 19 : Survenue inopinée d’une onde P bloquée. Il existe en RS un BBD et un HBAG avec un PR long. Il s’agit d’un BAV du second degré de type II. Il est plus grave car le témoin d’une atteinte bas située dans la jonction AV.

++++++++++++++++++++++++++++

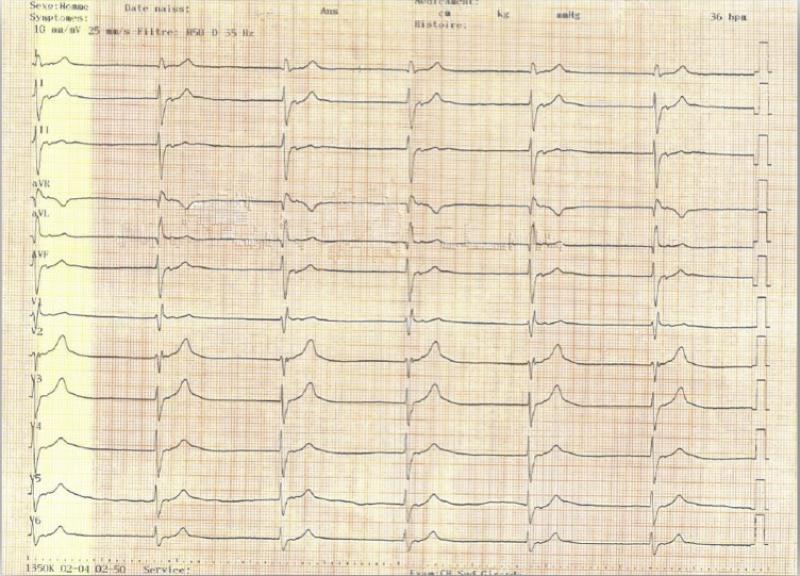

Fig 20 : BAV de haut degré. En début de tracé relation AV en 2 :1 puis en 3 :1. Témoin d’une conduction AV altérée au niveau nodal.

++++++++++++++++++++++++++++

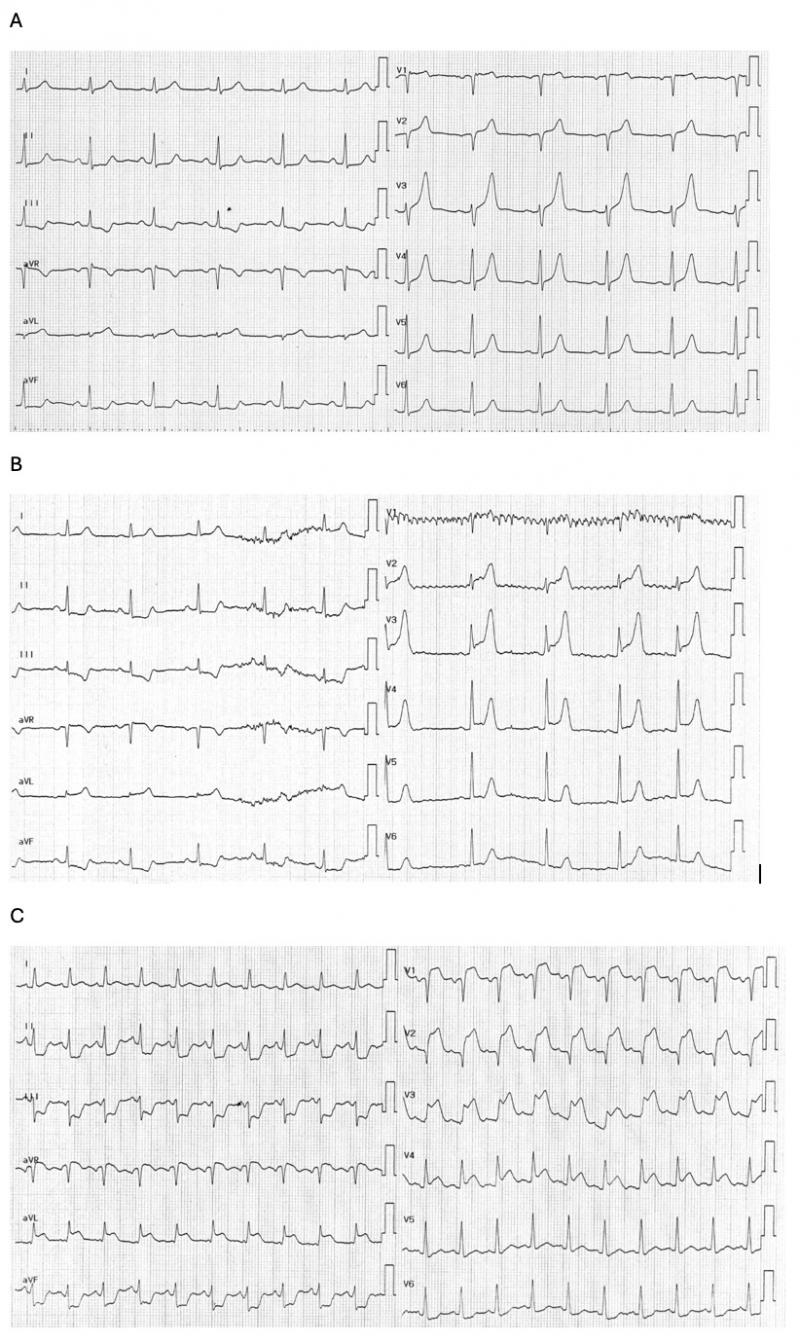

A

B

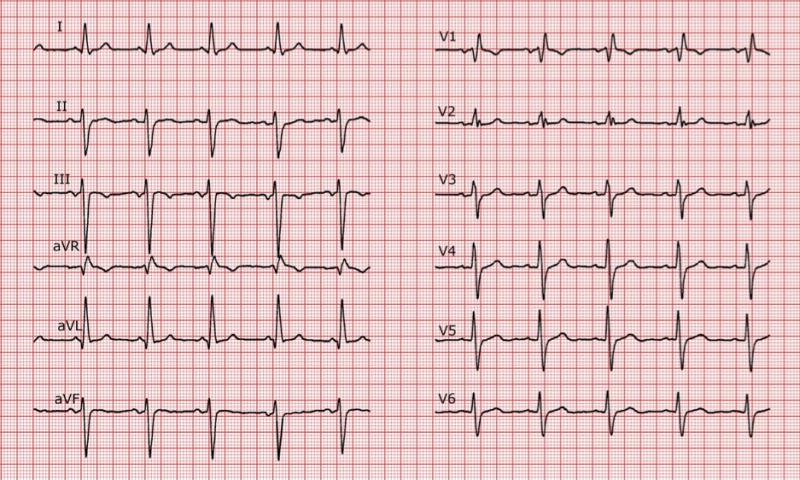

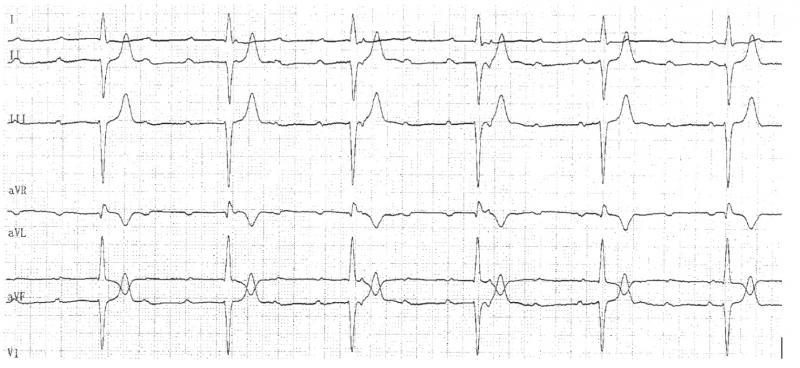

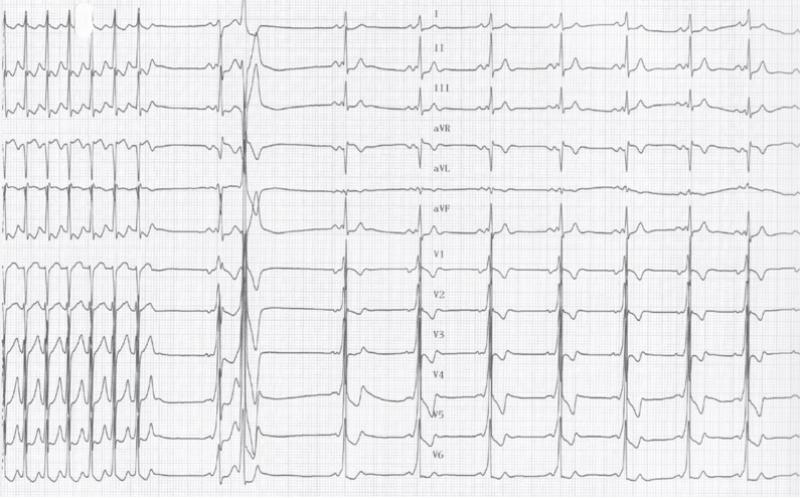

Fig 21 : Dissociation AV complète. C’est un BAV du 3ème degré.A) L’échappement est haut situé car les QRS d’échappement sont fins. B) L’échappement est bas situé car le QRS est large.

++++++++++++++++++++++++++++

A

B

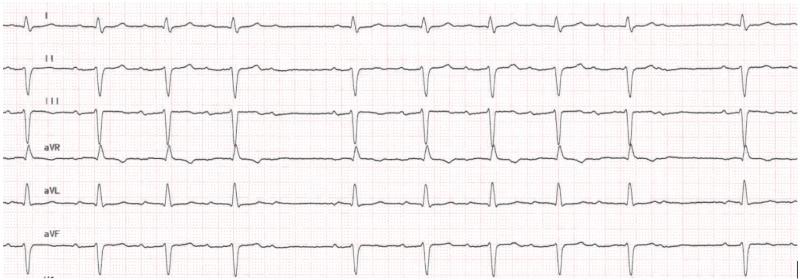

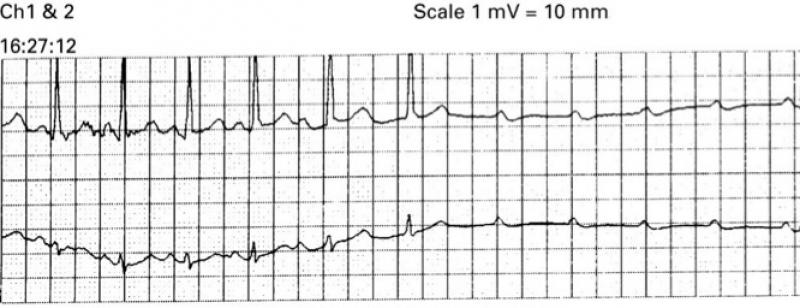

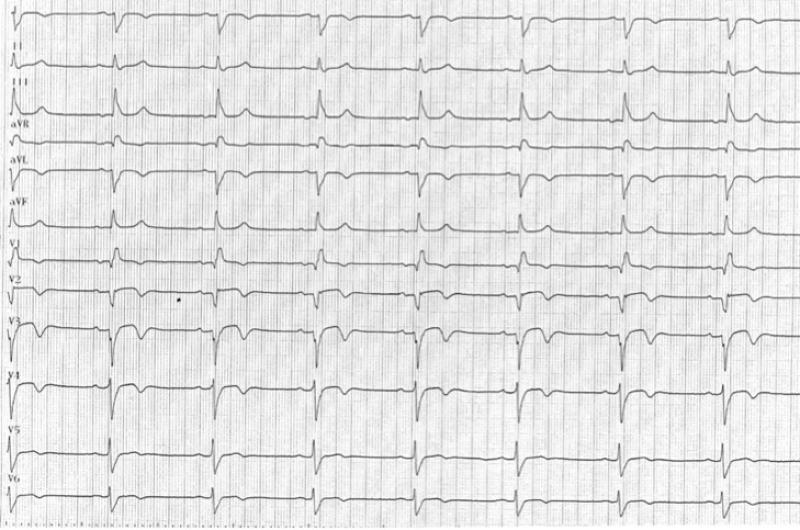

Fig 22 : On peut mourir d’un BAV complet. Soit par bradycardie excessive A, soit par torsade de pointe liée à la bradycardie B.

++++++++++++++++++++++++++++

Fig 23 : FA et BAV complet. Pas d’onde P visible. Les QRS sont lents et réguliers ce qui est impossible dans la FA. Il s’agit donc d’un échappement ventriculaire su un BAV complet.

5 LES TACHYCARDIES :

5.1 les tachycardies atriales :

5.1.1 La fibrillation atriale (FA) :

C’est une tachycardie qui naît de la jonction entre les veines pulmonaires et l’oreillette gauche sur un tissu aux propriétés d’excitation très importante. La succession d’extrasystoles atriales rapides et proches entraînent une dépolarisation désorganisée et anarchique des oreillettes à fréquence très élevée (400 à 800 /min). Le NS est hors-jeu et la conduction dans les ventricules se fait par le NAV qui filtre tant bien que mal en fonction de sa période réfractaire, de façon rapide et irrégulière. Le QRS est fin la plupart du temps sauf BB préexistant ou BB fonctionnel lié à une FA très rapide. L’activité atriale est visible comme une trémulation de la ligne de base. Au mieux cette activité atriale est explorée en DII.

Fig 24 : Démarrage d’une FA après succession d’ES atriales. Noter le phénomène P/T au complexe n°7 (onde P sur onde T) qui démarre la FA avec QRS fins irréguliers et trémulation de la ligne de base.

5.1.2 Le flutter atrial commun :

C’est une arythmie atriale droite organisée par l’anatomie de l’OD elle-même qui est très musculeuse et trabéculée. Le front de dépolarisation du flutter est antihoraire dans l’OD : il remonte sur le septum atrial et la face postérieure et redescend sur les faces antérieure et latérale, provoquant un aspect dit en « toit d’usine » visible en inférieur. Le pus souvent il est régulier, la cadence ventriculaire étant un multiple des ondes de flutter. Parfois le NAV conduit irrégullièrement.

Fig 25 : Activité atriale en toit d’usine typique du flutter atrial commun.

++++++++++++++++++++++++++++

Fig 26 : Explication physiopathologique de l’onde de flutter. Onde de flutter à gauche et vue de la tricuspide par le VD à D. La descente par la face latérale rapide correspond à la brache ascendante rapide de l’onde de flutter. Le passage dans l’isthme cavo tricuspide est la conduction lente qui est parallèle à la face inférieure, donc ligne horizontale en inférieur, puis la remontée se fait sur le septum inter atrial donc l’onde fuit l face inférieure et est donc négative en inférieur.

++++++++++++++++++++++++++++

Fig 27 : Le flutter commun et la FA peuvent s’intégrer dans le cadre d’une maladie de l’oreillette. Ici début par un flutter. Pause de régularisation avec retour en RS, extrasystoles atriales en bigéminisme puis démarrage de FA.

++++++++++++++++++++++++++++

5.1.3 La tachycardie atriale focale (TAF):

C’est un foyer localisé dans les oreillettes droite ou gauche, qui bat pour son propre compte à fréquence élevée et qui coiffe donc le RS. Elle se déclenche en raison d’une surcharge calcique intracellulaire ; L’activité atriale est visible et rapide. Elle évolue souvent par bouffées au gré des recharges et épuisement du Ca2+ intra cellulaire. A la différence des flutter, il y a un reotour de l’activité atriale à la ligne de base (pas toujours visible néanmoins).

Fig 28 : TAF. L’activité atriale est bien individualisée en DII, en 1 :1, rapide (> 150 bpm). Il y a un retour de l’activité atriale à la ligne de base.

5.2 Les tachycardies jonctionnelles (TJ):

Comme leur nom l’indique, elles ont pour passage obligé la jonction AV. Ce qui implique que l’administration de Striadyne (AMP cyclique qui bloque temporairement le NAV) ou des manœuvres vagales (activation parasymptathique, libération d’acétylcholine et blocage du NAV) arrêtent la tachycardie sans démasquer d’activité atriale sous-jacente (Flutter ou TAF). Les tachycardies dites de « Bouveret » regroupent les TJ mais ce terme est impropre.

On distingue deux types de TJ ;

- La réentrée intranodale (75% du temps), c’est la TJ de la femme jeune. L’ECG en dehors des crises est normal. Elle est liée à une dualité nodale avec une voie rapide et une voie lente.- La TJ sur voie accessoire ou tachycardie réciproque qui descend par les voies normales de conduction (NAV puis His, puis branches) et remonte par une voie accessoire.

L’activation des branches du faisceau de His est synchrone, les QRS sont donc fins. La fréquence en tachycardie est souvent très élevée (>>150 bpm, parfois > 200 bpm).

5.2.1 La réentrée intranodale :

Elle a toutes les caractéristiques d’une TJ (cf + haut). L’activité atriale est le plus souvent invisible car inscrite dans le QRS. Elle démarre souvent par une ES atriale qui allonge le PR puis démarre la tachycardie.

Fig 29 : Démarrage d’une TJ évoquant une réentrée intranodale.

++++++++++++++++++++++++++++

Fig 30 : Arrêt de la Réentrée intra nodale par une injection de Striadyne.

++++++++++++++++++++++++++++

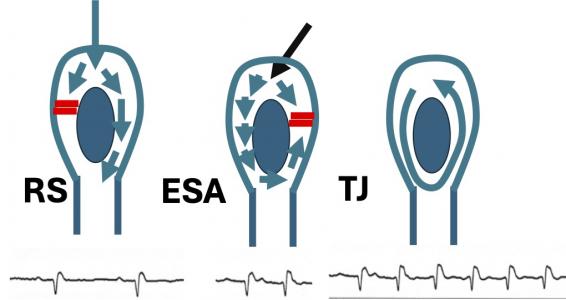

Fig 31 : Explication physiopathologique de la réentrée intra-nodale. Il y a 2 voies. Une voie lente avec une période réfractaire courte en T une voie rapide avec période réfractaire longue. En RS, la conduction se fait par la voie rapide, le PR est normal. La voie lente conduit trop lentement pour s’exprimer. Une ES atriale survient et vient bloquer dans la voie rapide qui a une période réfractaire longue. Ainsi la conduction s’exprime dans la voie voie lente (PR long) permettant le démarrage de la réentrée. L’activité descendante se fait par le faisceau de His. La remontée par la voie rapide active l’oreillette a retro mais quasiment de façon synchrone aux QRS et elle est donc invisible.

5.2.2 Les voies accessoires :

Il s’agit d’une bandelette musculaire (dite faisceau de Kent) qui conduit comme du muscle (loi du « tout ou rien ») qui a persisté au moment de la constitution des anneaux auriculoventriculaires in utero. Quand elle est visible en RS avec des tachycardies réciproques, il s’agit d’un syndrome de Wolff Parkinson White (WPW).

En RS, elle se manifeste par une onde ? qui correspond à l’activation rapide des ventricules par le faisceau de Kent. La polarité de cette onde ? permet de la localiser autour des anneaux AV. En raison de l’activation rapide de la voie accessoire qui shunte le NAV, le PR est court. Il s’y associe souvent des troubles de la repolarisation.

Parfois la conduction dans la voie accessoire ne se fait que des ventricules vers les oreillettes et pas des oreillettes vers les ventricules. Dans ce cas la voie accessoire est dite « cachée » car invisible en RS. Elle peut néanmoins donner des tachycardies réciproques.

Ces voies accessoires sont associées à un sur risque de mort subite car si le patient passe en FA, il peut activer totalement les ventricules par la voie accessoire et transformer cette FA en fibrillation ventriculaire (FV).

Fig 32 : En RS, le ralentissement physiologique dans le NAV permet l’activation précoce des ventricules par la voie accessoire. Sur l’ECG cette activation précoce se manifeste par une PR court et une onde ?. Cette voie accessoire permet 2 types de tachycardies : les tachycardies réciproques ou orthodromiques qui descendent par le NAV et remontent par la VA et les tachycardies anti-dromiques qui descendent par la voie accessoire et remontent par les voies nodo hissiennes. En cas de tachycardie anti-dromique on recueille un aspect dit de super WPW.

++++++++++++++++++++++++++++

Fig 33 : TJ par tachycardie réciproque arrêtée par Striadyne, démasquant après retour en RS une préexcitation. Il s’agit d’un syndrome de WPW.

++++++++++++++++++++++++++++

Fig 34 : FA préexcitée. Toute l’activité atriale de la FA passe par la voie accessoire (noter un QRS fins où la conduction se fait le par le NAV et le His)

++++++++++++++++++++++++++++

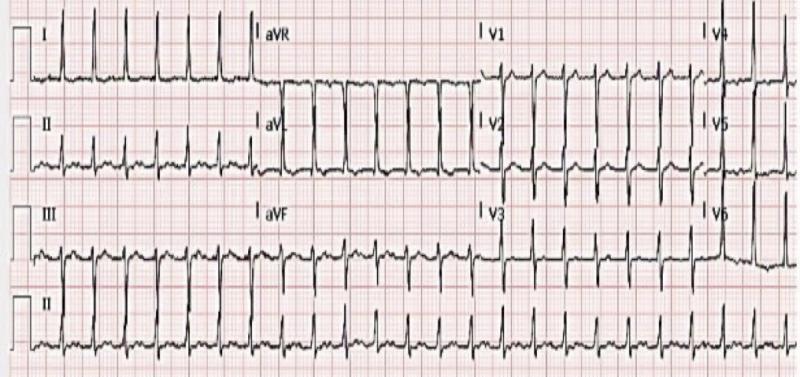

5.3 Les tachycardies ventriculaires (TV):

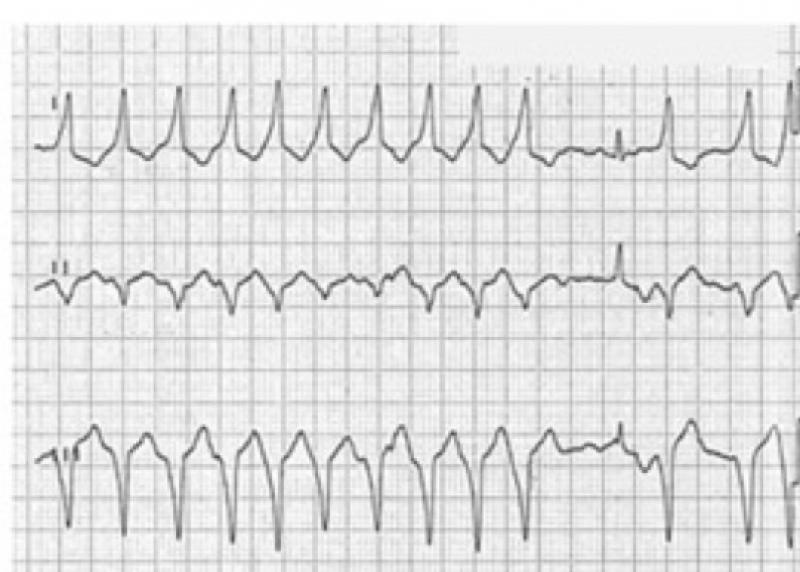

Ce sont les plus graves. Comme leur naissance se fait dans les ventricules, par définition leur dépolarisation se fait de façon asynchrone et les QRS sont donc larges. C’est toujours grave s’il existe une cardiopathie sous-jacente.

Les critères qui permettent de diagnostiquer une TV sur l’ECG sont les suivants :

- Tachycardie régulière à QRS larges- Relation VA (entre les ventricules et les oreillettes) variable, voire dissociée- Complexes de fusion (fusion entre un QRS de tachycardie et un QRS issu des oreillettes formant un QRS de durée intermédiaire) et de capture (cpture complète au sien de la TV d’un complexe supraventriculaire = QRS fin).

- Déviation axiale extrême.- Concordance dans les précordiales (QRS complètement positif ou négatif de V1 à V6)- ESV de morphologie proche de la tachycardie sur le tracé hors tachycardie.

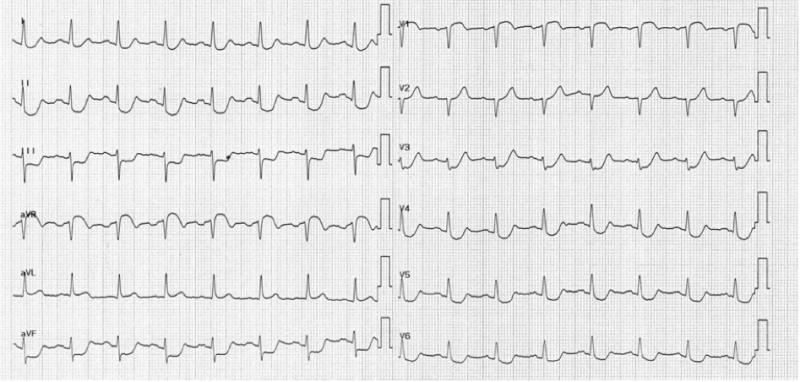

Fig 35 : Tachycardie à QRS larges., déviation axiale extrême, le dernier complexe des frontales est une capture. C’est donc une TV.

++++++++++++++++++++++++++++

Fig 36 : Tachycardie à QRS larges, concordance positive dans les précordiales ; c’est une TV.

++++++++++++++++++++++++++++

Fig 37 : Tachycardie à QRS larges en DII. En bleu, activité atriale dissociée avec V > A. En rouge, complexe de capture. C’est une TV.

++++++++++++++++++++++++++++

6 L’ECG DES DOULEURS THORACIQUES :

Assez important pour le diagnostic mais pas pour la conduite à tenir qui dépend du caractère coronarien plausible de la douleur (terrain, antécédents, caractéristiques cliniques…).

6.1 Les ECG de la douleur coronarienne :

6.1.2 Le SCA ST sus ou infarctus en voie de constitution :

Il correspond à l’occlusion complète d’une artère coronaire par un thrombus sur une plaque d’athérome rompue.

Au début de la douleur, on observe une grande onde T ample et positive dans le territoire en souffrance. Puis apparaît le sus décalage du segment ST avec miroir dans le territoire opposé. Enfin, apparaît une onde Q pathologique.

Après l’infarctus la séquelle se manifeste par une onde Q de nécrose, un ST rétablit (sauf anévrysme) et une onde T négative.

Evidemment le risque en phase aiguë est l’apparition de troubles du rythme ventriculaire mortels qui impose une défibrillation et donc des la douleur l’appel du SAMU.

D

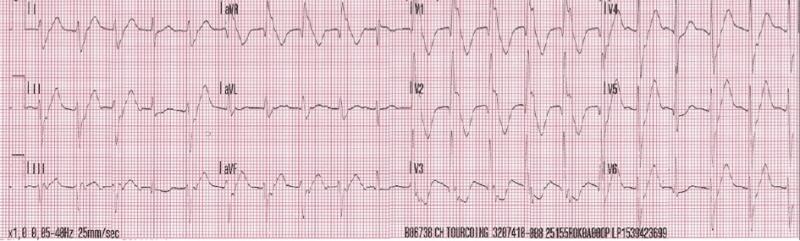

Fig 38 : Les séquences ECG d’un infarctus, ici infarctus antérieur, donc visible dans les précordiales. A ECG en tout début de douleur avec grande onde T ample, positive et symétrique. B apparition d’un sus décalage modeste du ST avec miroir inférieur. C Onde de Pardee avec sus décalage de ST en antérieur, englobant l’onde T. L’onde Q de nécrose apparaît. D Séquelle de nécrose en antérieur avec onde Q antérieure, qui correspond à un écrétage de l’onde R. Noter les ondes T négatives.

++++++++++++++++++++++++++++

Fig 39 : Infarctus inférieur en voie de constitution avec miroir antérieur. Le sus décalage est cette fois-ci localisé dans les dérivations inférieures (DII, DIII, VF).

++++++++++++++++++++++++++++

Fig 40 : Complication de la phase aiguë d’un infarctus antérieur en voie de constitution. ESV à couplage court puis ESV et dégénérescence en fibrillation ventriculaire (FV).

++++++++++++++++++++++++++++

6.2.2 Le SCA non ST sus :

C’est un sous-décalage du ST, sans miroir ; Il correspond à la constitution non occlusive d’un thrombus sur une plaque d’athérôme rompue. Le territoire du sus décalage correspond à l’artère coupable.

Attention dans le cas d’un sous décalage circonférentiel avec sus décalage du ST il s’agit d’une souffrance du tronc commun qui est gravissime.

Fig 41 : Sous décalage de ST en antérieur. Pas de miroir. C’est un SCA non ST sus.

++++++++++++++++++++++++++++

Fig 42 : Sous décalage circonférentiel du ST avec sus ST en aVR. Il s’agit d’une souffrance du tronc commun, en amont de la bifurcation interventriculaire antérieure et circonflexe. Le territoire en souffrance est très vaste. C’est une situation critique.

++++++++++++++++++++++++++++

6.2 Les ECG des douleurs non coronariennes :

Fig 43 : ECG de péricardite. Le sus décalage ne correspond pas à un territoire vasculaire (inférieur latéral et antérieur ici). Pas de miroir visible. Sous décalage de PQ. C’est quand même un sus ST, un conseil : faite le 15….

++++++++++++++++++++++++++++

Fig 44 : ECG d’embolie pulmonaire. Tachycardie sinusale avec aspect de cœur droit aigu à l’ECG = S1Q3. Dans l’EP, l’ECG est tout au plus une aide au diagnostic mais reste très peu sensible et spécifique.

++++++++++++++++++++++++++++

7 Miscellanous comme disent les glaouches…

Fig 45 : ECG de QT long congénital

++++++++++++++++++++++++++++

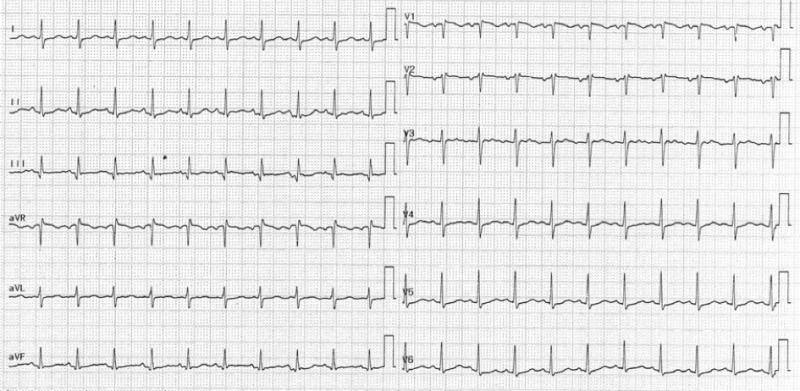

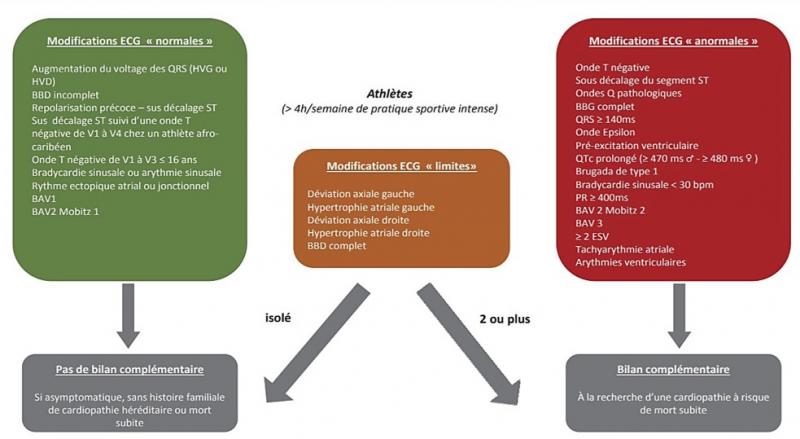

Fig 46 : Caractéristiques bénignes (diagramme vert), équivoques (diagramme orange) et anormales (diagramme rouge ) de l’ECG de l’athlète. Les anomalies en rouge imposent un arrêt de la compétition et un bilan morphologique cardiaque par ETT +/- IRM.

++++++++++++++++++++++++++++