CAS CLINIQUE N°1

Mme D…, 64 ans, consulte suite au bilan réalisé annuellement dans le cadre de son suivi médical.

La NFS montre des leucocytes à 3800/mm3 avec des polynucléaires neutrophiles à 1200/mm3 (normes du laboratoire 1600-7000/mm3), un taux d’hémoglobine à 9.8 gr/100ml et un taux de plaquettes à 215 000/mm3 (150 000-400 000/mm3) La patiente a pour antécédents une hypothyroïdie avec anticorps anti-thyroglobuline positifs pour laquelle elle bénéficie d’un opothérapie par Levothyrox 100 mg 1/j le matin, une HTA bien maîtrisée sous irbesartan 150 mg 1/j, une gastrite j traitée par pantoprazole 20 mg 1/j pendant 1 mois il y a 5 ans. Sur le plan chirurgical, une cholécystectomie pour colique hépatique il y a 12 ans. Ménopause survenue il y a 10 ans, pas de métrorragie.

L’ionogramme sanguin, la fonction rénale, le bilan hépatique, la CRP sont normaux.

1) Que retenez-vous du bilan biologique ?

Une bicytopénie (anémie et leuconeutropénie)

2) Quel(s) paramètre(s) biologique(s) permettront d’affiner la caractéristique de l’anémie ?

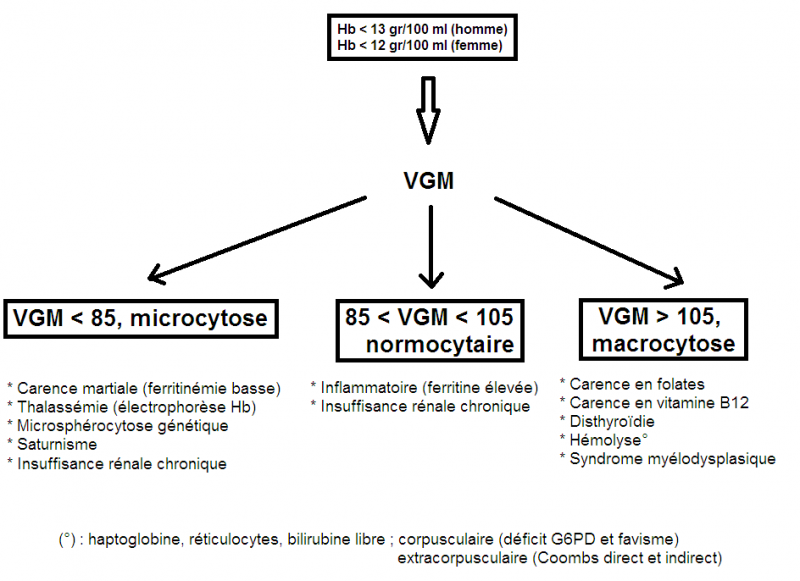

Le VGM, le taux de réticulocytes (anémie dégénérative ou non); la ferritinémie (carence martiale isolée ou associée)

3) Le VGM est à 106 (normes laboratoire 82-95), le taux de réticulocytes et la ferritinémie sont normaux. Quelles étiologies évoquez-vous concernant l’anémie ?

L’anémie est macrocytaire, cinq étiologies sont évoquées : carence en folates, carence en vitamine B12, disthyroïdie, anémie hémolytique (mais les réticulocytes sont normaux), le syndrome myélodysplasique

4) Dans l’éventualité d’une carence en vitamine B12, quel(s) signe(s) clinique(s) l’accompagne(nt) classiquement ?

Coloration jaune paille des téguments, glossite de Hunter (langue dépapiillée)

5) Folates, vitamine B12, TSHus sont dosés normaux. Quel diagnostic retenez-vous ?

Syndrome myélodysplasique

6) Quel(s) traitement(s) peut-on proposer ?

Si l’anémie est sévère (hémoglobine < 8 gr/100 ml) ou mal tolérée (dispensée, asthénie…) —> transfusions Si l’anémie est bien tolérée, injection sous-cutanée hebdomadaire d’érythropoïétine par une infirmière à domicile. Surveillance mensuelle initiale de l’hémogramme. Si le taux d’hémoglobine est > 11 gr/100 ml —> suspension du traitement.

7) À quel risque majeur expose le syndrome myélodysplasique ?

La survenue d’une leucémie aiguë myéloblastique. Un syndrome myélodysplasique est une moelle « fainéante » qui n’arrive plus à assurer un taux d’hémoglobine suffisant par perte de cellules souches hématopoïétiques. Les cellules survivantes doivent travailler plus pour maintenir un taux d’hémoglobine suffisant. Avec l’âge, d’autres cellules souches vont disparaître, ce qui aggrave l’anémie. La sursollicitation des cellules souches survivantes expose au risque de survenue d’un cancer hématologique.

8) Par quel moyen peut-on prédire la survenue à plus ou moins long terme d’une transformation leucémique d’un syndrome myélodysplasique ?

Un score pronostique (IPSS) est calculé selon trois paramètres:

- Le nombre de lignées atteintes sur la NFS plaquettes (de 1 à 3 parmi l’anémie, la leucopénie et/ou la thrombopénie) ; plus il y a de lignées atteintes, plus le score est élevé

- Des anomalies caryotypiques qui sont associées à la survenue d’une leucémie comme le 5q- ; un caryotype est réalisé permettant de trier les éventuelles anomalies entre celles qui exposent à ce risque et celles qui sont bénignes

- Le pourcentage de blastes présents sur le myélogramme qui sera donc systématiquement réalisé. Pour mémoire, la leucémie aiguë est définie par la présence d’au moins 20% de blastes sur le myélogramme

Ainsi, un patient ayant une seule lignée atteinte initialement sans anomalie caryotypique significative et ayant moins de 5% de blastes au myélogramme à un risque de survenue d’une leucémie aiguë bien moindre que celui qui a 3 lignées atteintes, un 5q- au cayotype et 15 à 19% de blastes au myélogramme.

Conclusion :

Le syndrome myélodysplasique est le plus souvent dépisté de façon asymptomatique sur un bilan biologique standard. Il ne repose pas sur la constatation d’une seule anémie mais peut être dépisté à l’occasion d’une leucopénie et/ou d’une thrombopénie. Ceci explique pourquoi on a abandonné le nom d’anémie réfractaire (car réfractaire aux traitements classiques, supplémentation martiale, supplémentation en folates et/ou en vitamine B12) qui ne prenait pas en compte l’absence potentielle de l’anémie lors du diagnostic.

Le traitement est simple et bien codifié (surveillance, prescription d’érythropoïétine et/ou transfusions érythrocytaires). Il n’y a pas de traitement proposé pour la leucopénie et on évite de transfuser des plaquettes (demi-vie très courte et fort pouvoir d’immunisation) Le score IPSS conditionne la surveillance (rapprochée ou espacée) pour dépister la survenue d’une éventuelle leucémie aiguë, complication potentielle ultime de cette pathologie.

CAS CLINIQUE N°2

Mr K…, âgé de 52 ans, est suivi tous les ans par un néphrologue pour une insuffisance rénale rattachée à une HTA, des antécédents de pyélonéphrites aigües à répétition dans l’enfance dues à un reflux vésico-urétéral unilatéral et un diabète débutant.

Il n’y a pas d’autre antécédent notable (appendicectomie, adénoïdectomie).

Il bénéficie d’un traitement par irbesartan 300 mg 1/j.

Le dernier bilan biologique :

Anémie à 10.5 gr/100 ml, VGM à 88 (85-105), CCMH à 32.5 (> 32), plaquettes à 258 000/mm3 (150 000-450 000/mm3), urée à 0.75 g/l, créatininémie à 18 mg/l avec DFG à 42 ml/min

1) Comment caractériser l’anémie ?

Elle est modérée, normochrome et normocytaire

2) L’insuffisance rénale du patient est-elle cause d’anémie ?

Oui, l’érythropoïétine est une hormone rénale dont la production est altérée au cours de la pathologie

3) L’insuffisance rénale du patient est-elle suffisante à expliquer l’anémie ?

Non, surtout s’il s’agit d’un premier épisode.

4) Quel bilan complémentaire prévoyez-vous alors ?

Bilan complet notamment carenciel : ferritine, folates, vitamine B12, TSHus, réticulocytes

Toute carence justifie une supplémentation

5) Au cours de la surveillance, vous constatez une majoration de l’anémie à 9.6 gr/100 ml. Quelle attitude adoptez-vous face à ce résultat ?

Recherche à l’interrogatoire d’un saignement. Il faut refaire un bilan biologique à la recherche d’une cause carencielle.

6) Faut-il systématiquement instaurer un traitement par érythropoïétine ?

Non, il faut trois conditions pour instaurer un tel traitement :

- un taux d’hémoglobine < 10 gr/100 ml,

- taux contrôlé une fois à 15 jours d’intervalle

- le patient doit être symptomatique (asthénie, dyspnée, angor)

7) Principes du traitement par érythropoïétine ?

Prescrit sur une ordonnance spéciale (produit d’exception) ; prescription initiale réservée à certains spécialistes (néphrologues, internistes, pédiatres) ; renouvellemnt possible par tout médecin.

Privilégier la voie sous-cutanée (même si la voie IV est possible) ; une injection hebdomadaire par une infirmière à domicile

8) Surveillance d’un traitement par érythropoïétine

Contrôle hebdomadaire initialement du taux d’hémoglobine et de la ferritinémie (toute carence en fer empêche l’érythropoïétine d’agir) puis mensuelle. Suspension des injections dès que le taux d’hémoglobine > 12 gr/100 ml

9) Principes de la supplémentation martiale ?

Il faut privilégier la voie orale. L’objectif est d’obtenir un taux de ferritine entre 100-200 ng/ml. Eviter les surcharges en fer qui sont délétères (cœur…)

10) A quel risque hématologique expose la progression de l’insuffisance rénale chronique ?

La survenue d’hémorragie due à l’élévation du taux d’urée avec retentissement sur l’hémostase primaire (agrégation plaquettaire)

Présentation lors du congrès :