EOS : rachis et MI.

À quoi s'en tenir … debout ! Indications et interprétations.

Dr Thibaut JACQUES

Radiologue - IRIS Imagerie - Lille/Lambersart/Lesquin

L’imagerie EOS : principes, applications et place dans la pratique clinique

L’imagerie radiographique a profondément évolué depuis la découverte des rayons X. De la simple radiographie au scanner 4D, chaque génération d’appareils a cherché à améliorer la fidélité des images tout en réduisant l’irradiation et en augmentant la fiabilité des diagnostics. Dans cette progression, la technologie EOS a constitué une avancée, en offrant une vision globale, tridimensionnelle et en position debout du squelette humain, avec une irradiation réduite.Développée à partir des travaux du physicien Georges Charpak, prix Nobel de physique 1992, l’EOS repose sur un concept de détection des rayons X inspiré de la physique des particules : un faisceau de rayonnement balaie verticalement le corps du patient tandis que les détecteurs gazeux permettent la conversion de photons X en électrons. Ce dispositif permet de réduire la dose tout en conservant une excellente définition. L’appareil enregistre simultanément deux images orthogonales – une de face et une de profil – qui servent ensuite à reconstituer le squelette complet en trois dimensions.Figure 1: Cabine EOS et position du patient

Le patient est examiné en position debout, dans une posture standardisée : bras en semi-élévation, mains sur les joues, genoux tendus, regard horizontal. Arriver à maintenir une position immobile est important pour éviter des artefacts de distorsion liés au mouvement pendant l’acquisition.

Contrairement au scanner réalisé en décubitus, l’EOS restitue la statique du rachis, du bassin et des membres inférieurs, en position de charge, de façon globale, par opposition aux clichés radiographiques conventionnels qui sont habituellement segmentaires. On observe ainsi mieux les rapports anatomiques du système musculo-squelettique dans ses conditions physiologiques.Sur le plan dosimétrique, le gain est significatif. Plusieurs études comparatives montrent que la dose délivrée par un examen EOS complet du rachis est environ 6 à 9 fois inférieure à celle d’une radiographie numérique classique couvrant le même champ d’exploration, et jusqu’à 40 fois plus faible que celle d’un scanner. Cet avantage rend la technique particulièrement adaptée aux patients jeunes ou aux situations nécessitant des bilans répétés, comme le suivi des scolioses ou des déformations posturales évolutives.

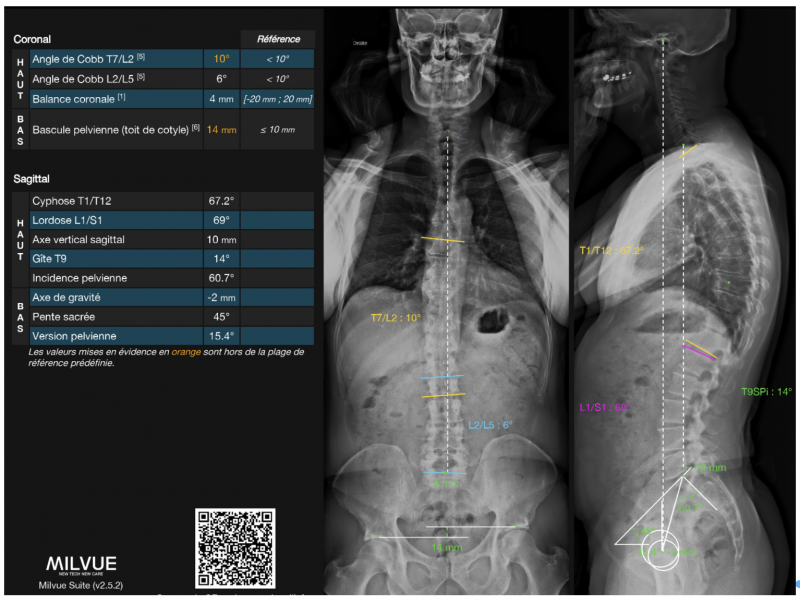

L’utilisation de l’EOS impose cependant quelques contraintes. L’acquisition dure entre 10 et 20 secondes (selon la taille du patient et la zone à explorer – rachis ou rachis et membres inférieurs) pendant lesquelles le patient doit rester immobile. Le volume de la cabine peut parfois limiter l’examen des sujets très corpulents ; enfin, la manipulation et la reconstruction nécessitent une formation spécifique du manipulateur.Au-delà de la question de la dose, la qualité géométrique est un autre atout majeur. L’orientation des faisceaux (orthogonaux entre eux et par rapport à la cible) évite les distorsions de projection. Les distances et les angles mesurés sur les clichés EOS sont directement exploitables : il n’est pas nécessaire de corriger les effets de magnification. La reconstruction 3D est toujours possible mais n’est pas systématique et nécessite une phase supplémentaire de post-traitement avec des outils dédiés, et n’est réalisée que dans certains cas particuliers, les reconstructions 2D étant généralement suffisantes dans la majorité des situations. L’aide d’outils d’intelligence artificielle a significativement simplifié la tâche du manipulateur, puisque les mesures automatiques ou semi-automatiques sont désormais accessibles avec la plupart des outils d’IA que les radiologues ont à disposition (mais impliquent un surcoût). L’IA permet également des mesures reproductibles, et rappelle systématiquement les normes angulaires pour chaque mesure, rendant l’analyse plus aisée pour tout le monde.Figure 3: Exemple de mesures automatiques réalisées à l’aide d’un algorithme d’Intelligence Artificielle.

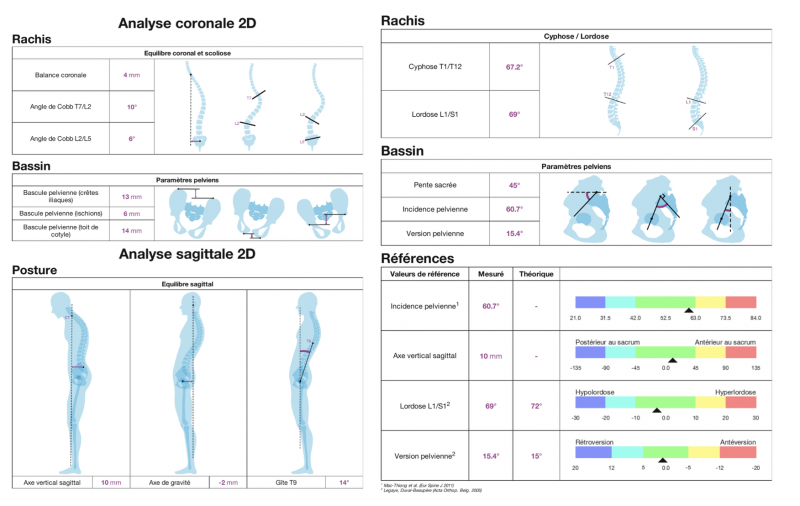

L’un des principes fondateurs de l’EOS est la possibilité de relier, sur une même image, la statique rachidienne, la position du bassin et les axes des membres inférieurs. L’examen devient ainsi un outil d’analyse biomécanique globale.Figure 4: Exemple de livret résumé réalisé à l’aide d’un algorithme d’Intelligence Artificielle (correspondant aux mesures en Figure 3).

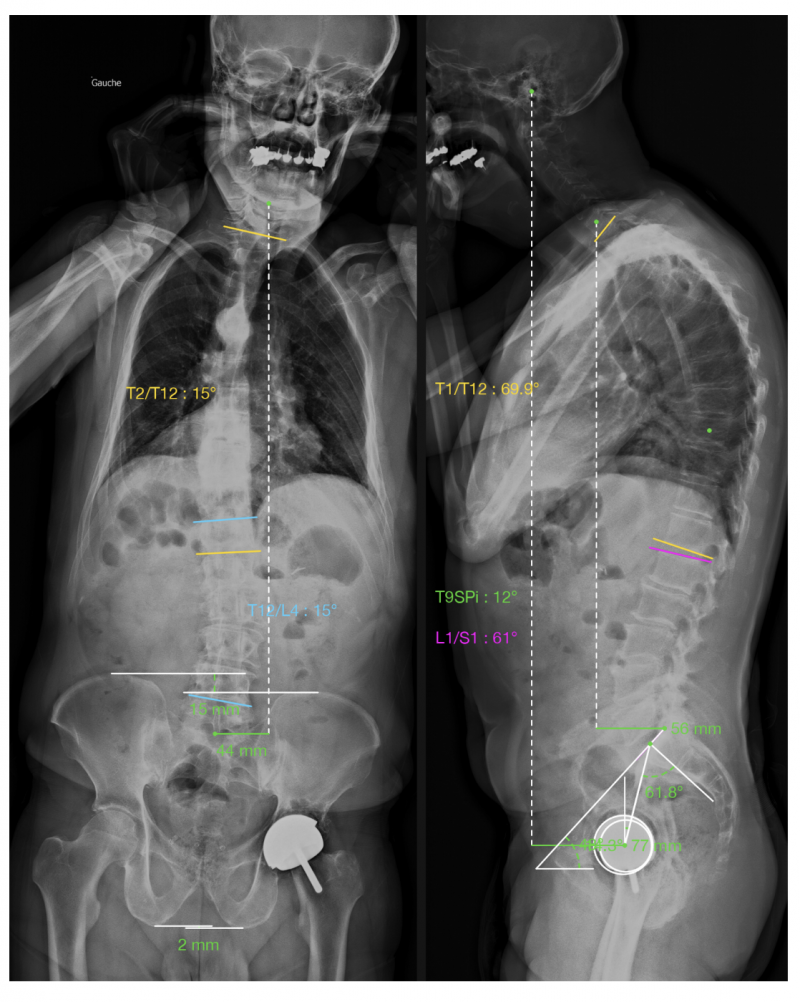

Toutefois, il n’est pas rare que l’IA fasse des erreurs de mesure, nécessitant une correction manuelle par le manipulateur et le radiologue.Dans la scoliose idiopathique de l’adolescent, l’EOS a d’abord été adopté pour sa faible irradiation: il permet un suivi rapproché sans exposition excessive. Mais son apport va bien au-delà : les reconstructions permettent de mesurer la déviation frontale (angle de Cobb), la rotation vertébrale et les courbures sagittales réelles. L’analyse globale révèle parfois des déséquilibres compensateurs mal appréciés sur les clichés classiques. Cette précision favorise une meilleure adaptation des corsets et une planification chirurgicale plus fine. L’analyse rachidienne de l’adolescence doit toujours être conjointe avec le stade d’ossification selon Risser.Pour la scoliose de l’adolescent, la mesure clé reste l’angle de Cobb : une valeur ≥ 10° définit la scoliose. En-dessous, on parle plutôt d’attitude scoliotique, souvent posturale. Le niveau de rotation doit également être apprécié. Concernant les indications thérapeutiques, la surveillance simple est habituellement recommandée pour une scoliose inférieure à 20-25°. Le corset est recommandé en cas d’angle de Cobb entre 20 et 40° chez des adolescents avec un stade de Risser de 0 à 3. La rééducation spécifique est indiquée chez ces adolescents, ainsi que chez les adolescents avec un angle de Cobb entre 25 et 40° et un stade de Risser 4-5. La chirurgie doit être discutée pour un angle de Cobb supérieur à 40-45° chez un adolescent encore en croissance. Ces repères sont issus des recommandations internationales SRS.Figure 5: Exemple d’analyse globale d’un déséquilibre rachidien coronal et sagittal de l’adulte

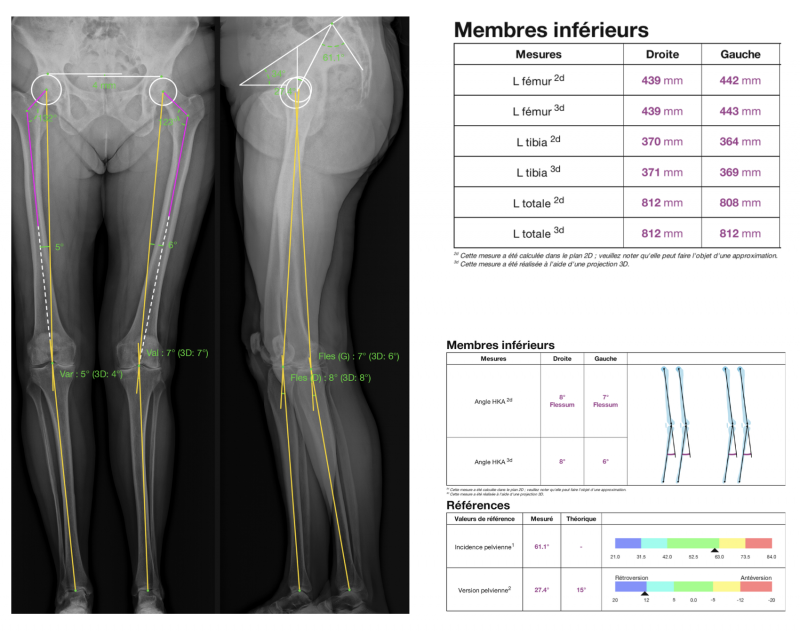

Chez l’adulte, l’EOS s’est imposé dans l’étude de l’équilibre sagittal, devenu un élément central de la prise en charge des lombalgies chroniques et des déformations dégénératives. Trois paramètres résument cet équilibre : la distance sagittale entre la vertèbre C7 et le sacrum (SVA), la bascule pelvienne (pelvic tilt) et la différence entre l’incidence pelvienne et la lordose lombaire (IP – LL). Les valeurs de référence sont bien établies : le SVA doit normalement être inféieur à 25 mm et l’écart IP–LL inférieur à 10° pour traduire une statique sagittale harmonieuse. Au-delà, le déséquilibre devient cliniquement significatif ; le patient compense par une rétroversion du bassin ou une flexion des genoux, souvent sources de douleurs et de fatigue posturale. Quand ces valeurs sont inadéquates, elles sont associées, dans la population générale, à une perte de qualité de vie, de fonction et à une augmentation des douleurs.Une séquence habituelle de décompensation sagittale est la perte de la lordose lombaire en rapport avec l’arthrose (IP-LL), s’accompagnant ensuite de compensations: d’abord une extension au niveau thoracolombaire (la colonne thoracique devient plus plate par diminution de la cyphose), puis par une rétroversion du bassin (équivalent à une extension de hanche) puis une flexion des genoux. Au niveau cervical, l’objectif est de maintenir un regard horizontal, par augmentation de la lordose cervicale. L’intérêt de l’EOS est de quantifier ces phénomènes en position debout, donc dans des conditions fonctionnelles. Dans le cadre des chirurgies de ré-équilibrage sagittal, la mesure préopératoire de ces paramètres permet d’anticiper le degré de correction nécessaire et d’évaluer le résultat post-opératoire avec une bonne reproductibilité.Au-delà du rachis, l’EOS a trouvé sa place dans l’analyse du bassin et des membres inférieurs. L’examen en charge révèle les interactions entre la morphologie pelvienne, les axes mécaniques des fémurs et des tibias, et la répartition du poids corporel. On peut mesurer les angles de varus ou de valgus, les torsions fémorales et tibiales et surtout les inégalités de longueur des membres. Une différence de 10 mm ou plus est généralement considérée comme cliniquement significative : elle peut s’associée à une bascule pelvienne voir une scoliose compensatrice.En-dessous de cette valeur, les compensations musculaires suffisent la plupart du temps ; au-delà, une correction par semelle peut être indiquée, et lorsque l’écart dépasse deux centimètres, la discussion chirurgicale peut se poser.Dans la planification des prothèses de hanche et de genou, l’EOS offre un avantage décisif : il permet de mesurer les paramètres d’orientation en position fonctionnelle. Les planifications effectuées à partir de scanners en décubitus ne reflètent pas la réalité dynamique du patient ; l’EOS comble cette lacune.Figure 6: Exemple d’analyse des membres inférieurs permettant à la fois des mesures d’inégalité de longueur, mais également des analyses angulaires du bassin, des hanches, des genoux, et de la statique globale des membres inférieurs de face et de profil.

Les applications se sont progressivement élargies : évaluation des déformations du thorax, mesure de la croissance osseuse en pédiatrie, suivi des patients atteints de maladies neuromusculaires, voire études posturales globales intégrant le rachis, le bassin et les membres. L’imagerie EOS devient ainsi un outil transversal, utilisé aussi bien par les radiologues, les chirurgiens du rachis et rhumatologiques, que par les médecins rééducateurs et les chercheurs en biomécanique.Les comptes rendus EOS peuvent impressionner par la profusion de chiffres et d’angles. Pourtant, leur logique est simple dès qu’on connaît les repères essentiels. L’interprétation doit toutefois rester prudente. Les mesures automatisées ne remplacent pas le jugement clinique : des artefacts de mouvement, de positionnement ou une morphologie atypique peuvent perturber la reconstruction et les mesures semi-automatiques voir automatiques. De même, un chiffre isolé n’a pas de valeur sans corrélation clinique : la douleur, la croissance, l’âge et la souplesse rachidienne modulent la signification des anomalies. L’EOS est un outil d’aide, pas une sentence mathématique. Par ailleurs, l’EOS permet une analyse radiographique habituelle du squelette, à la recherche d’arthrose, d’ostéolyse, de pathologie osseuse ou de malformation… le compte rendu du radiologue s’y intéressera et il est fondamental pour le médecin recevant le rapport EOS d’aller également lire le compte rendu du radiologue (les anomalies osseuses potentielles ne figurent pas dans le livret des mesures).En conclusion, l’imagerie par EOS permet de redéfinir certaines pathologies rachidiennes et leur compréhension. La scoliose idiopathique de l’adolescent reste l’application emblématique de l’EOS. L’examen initial définit la sévérité; les contrôles semestriels permettent de suivre la progression avec ou sans corset. Le faible niveau d’irradiation rend ces suivis acceptables sur plusieurs années. Chez l’adulte, l’intérêt se déplace vers la compréhension de l’équilibre. Un patient lombalgique avec une SVA positive et une modification du rapport (IP-LL) la cascade compensatoire classique : perte de lordose lombaire, rétroversion du bassin, fléchissement des genoux. L’EOS permet de documenter cette chaîne et d’envisager un programme de correction posturale ou une chirurgie de ré-équilibrage. Dans les inégalités de longueur de membres, l’image en charge montre la bascule du bassin et la scoliose adaptative. Ces éléments sont précieux pour ajuster les semelles ou pour planifier une correction chirurgicale.

Les perspectives sont nombreuses. L’automatisation des repères anatomiques par intelligence artificielle est déjà en cours ; des algorithmes de suivi longitudinal et de détection de progression des scolioses sont testés. L’intégration de ces données dans les systèmes de planification et de navigation chirurgicale pourrait, à terme, transformer la chaîne complète du diagnostic au traitement.

En combinant une irradiation minimale, une précision et une vision globale du corps, elle ouvre la voie à une imagerie véritablement posturale. Pour le chirurgien du rachis, l’EOS devient un outil de planification et de suivi. Pour le médecin généraliste, l’EOS offre un langage nouveau, celui des angles et des équilibres qui apportent une clé de lecture du patient douloureux ou déformé : comprendre la statique, suivre l’évolution et orienter à bon escient.

L’enjeu, désormais, est d’intégrer cette technologie dans la pratique quotidienne sans la réduire à un gadget sophistiqué. Sa richesse réside dans la complémentarité entre la mesure et le regard clinique. Interpréter un examen EOS permet de voir le squelette comme un ensemble d’adaptations et de compensations. En cela, il redonne à la radiologie une dimension physiologique et fonctionnelle, au centre de la compréhension clinique.Bibliographie 1. Melhem E, Assi A, El-Helou A et al. EOS imaging: concepts, applications, and future directions. J Child Orthop 2016.

2. Garg B, Gupta M et al. EOS imaging: comparison with standard radiography and CT. J Clin Orthop Trauma 2020.

3. Bellamy M et al. Reliability of EOS 3D measurements in spinal deformity. Skeletal Radiol 2025.

4. Brage K et al. Clinical application of the EOS imaging system: the broader horizon. J Oman Med Assoc 2025.

5. Negrini S et al. SOSORT guidelines for management of adolescent idiopathic scoliosis. Eur Spine J 2018.

6. Schwab F et al. SRS–Schwab classification for adult spinal deformity. Spine 2012.

7. Mac-Thiong J-M & Labelle H. Sagittal balance of the spine and pelvis in the normal population. Spine 2011.

8. Pasha S et al. Reliability of EOS 3D measurements for lower limb analysis. Eur J Orthop Surg 2023.

9. Hresko M et al. Bracing in adolescent idiopathic scoliosis: SRS recommendations. Spine Deform 2020.

10. Documentation officielle EOS Imaging, 2024.

Présentation lors du congrès :