Instabilité de cheville :

repères cliniques et conduite à tenir pour le médecin spécialiste en médecine générale

Dr Alexis Thiounn, chirurgien de la cheville – Clinique Lille Sud – Cabinet IMPPACT

1. Entorse de cheville : définition et fréquence

L’entorse de cheville est le traumatisme le plus fréquent en traumatologie, avec environ 6500 cas par jour en France. Elle correspond à une lésion ligamentaire, le plus souvent sur un mécanisme de varus équin. Selon la gravité : étirement (bénigne), rupture partielle (moyenne) ou rupture complète (grave).

Les entorses concernent principalement le ligament collatéral latéral, mais peuvent aussi impliquer le médial, la syndesmose tibio-fibulaire, ou les articulations du médio- et avant-pied (Chopart, Lisfranc).

2. Diagnostic et examens complémentaires

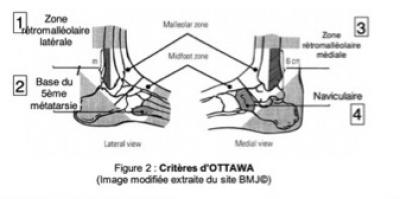

L’examen clinique repose sur la recherche de douleur, œdème, craquement audible, hématome et impotence fonctionnelle. Les critères d’Ottawa guident la prescription d’une radiographie (douleur à la palpation osseuse, impossibilité de faire 4 pas, âge <18 ou >55 ans). En cas de doute, l’échographie est l’examen de première intention ; le scanner ou IRM ne sont nécessaires qu’en cas de suspicion de fracture ou d’atteinte associée.

3. Traitement fonctionnel : le standard

Le traitement est fonctionnel dans la majorité des cas, y compris pour les entorses graves. Le protocole associe protection, remise en charge précoce, glaçage, contention et élévation du membre (protocole POLICE). Les AINS sont à éviter, les antalgiques de palier 1 ou 2 suffisent. La guérison est obtenue dans 80 % des cas au premier épisode.

L’immobilisation se fait par orthèse semi-rigide, plus confortable et aussi efficace que la botte plâtrée. La botte de marche peut être indiquée en cas d’œdème important.

4. Rééducation et délais de reprise

La kinésithérapie débute précocement avec travail antalgique, puis renforcement et proprioception. Reprise de la marche sans douleur entre 3 et 6 semaines ; activités portées (vélo, natation) à 3–6 semaines ; course à pied à 4–8 semaines ; sports de pivot à 6 semaines–3 mois. Retour au niveau sportif initial espéré entre 3 et 6 mois.

5. Indications d’un avis spécialisé

- En urgence si : fracture, instabilité des fibulaires, instabilité de la syndesmoses tibio-fibulaire distale.

• Suspicion d’entorse de Chopart, Lisfranc

• Échec du traitement fonctionnel après 6 à 8 semaines.

• Douleur persistante, instabilité ou récidives.

• Suspicion de lésion ostéochondrale du dôme talien.

6. Le syndrome d’instabilité chronique

Défini par une sensation d’insécurité ou d’instabilité avec antécédents d’entorses répétées. Les facteurs favorisants incluent varus de l’arrière-pied, déficit de flexion dorsale par rétraction du triceps sural. L’examen recherche une laxité clinique (testing varus, tiroir antérieur) et radiologique (varus forcé ≥10°, tiroir ≥8 mm). L’IRM ou l’échographie complètent le bilan morphologique. Dans certains cas l’arthroscanner est necessaire pour les lesions cartilagineuses.

7. Principes de la chirurgie ligamentaire

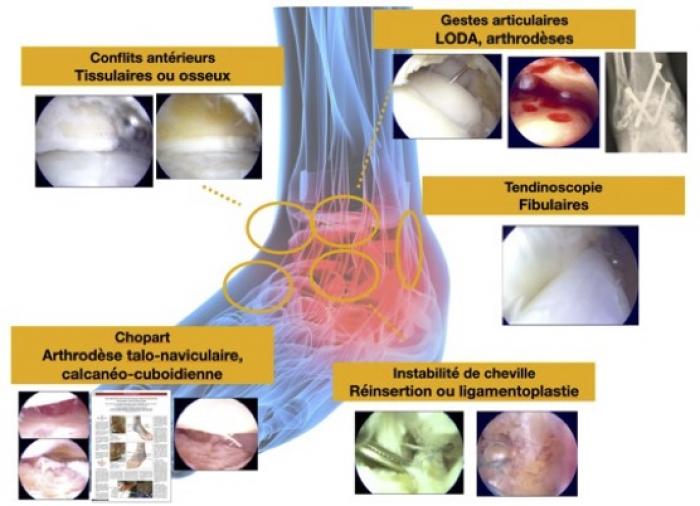

En cas d’échec du traitement conservateur, une réparation ou une ligamentoplastie peut être proposée. La reconstruction anatomique du LTFA et du LCF (souvent avec transplant gracilis) permet de restaurer la stabilité. Les techniques arthroscopiques réduisent les complications et permettent de traiter les lésions intra-articulaires associées.

8. Suites post-opératoires

Phase Durée Objectif

Immobilisation en botte 3 semaines Protection du site ligamentaire

Appui progressif 3–6 semaines Reprise de la marche

Rééducation 6 semaines–3 mois Proprioception, renforcement

Reprise sportive 3–6 mois Retour au sport complet

À retenir pour le généraliste

• Le traitement fonctionnel reste la règle, même pour les entorses graves.

• Les AINS et l’immobilisation prolongée sont à éviter.

• L’échographie est l’examen clé en première intention.

• Une douleur ou instabilité persistante justifie un bilan spécialisé.

• L’instabilité chronique doit être reconnue précocement pour prévenir l’arthrose de cheville.

°, tiroir ≥8 mm). L’IRM ou l’échographie complètent le bilan morphologique. Dans certains cas l’arthroscanner est necessaire pour les lesions cartilagineuses.

Tendon d’Achille : repères cliniques et conduite à tenir pour le médecin spécialiste en médecine générale

Dr Alexis Thiounn, chirurgien de la cheville – Clinique Lille Sud – Cabinet IMPPACT

1. Rupture aiguë du tendon d’Achille

Contexte typique : sujet sportif, sensation de “coup de fouet” ou d’élastique qui claque, impotence relative.

Examen clinique : douleur inconstante, signe de Thompson positif, perte de l’équin physiologique, dépression palpable variable.

Examens complémentaires : échographie utile pour localiser la rupture, IRM uniquement en cas de doute.

Conduite à tenir : Chirurgie si rupture franche ou désinsertion : suture directe, Tenolig®, ou PARS selon le contexte.

Immobilisation en botte de marche en équin, appui partiel, rééducation progressive si prise en charge tardive ou contre-indication à la chirurgie.

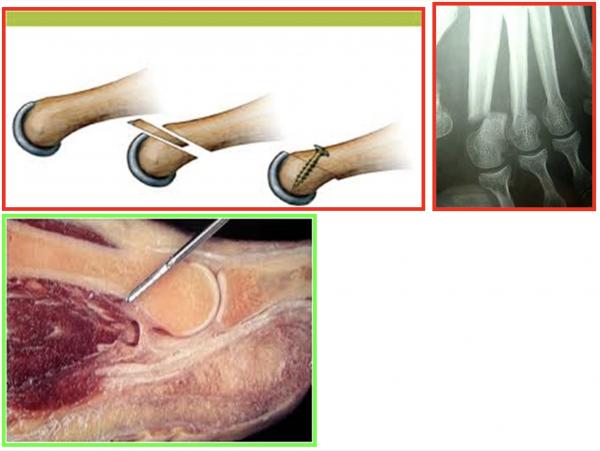

2. Rupture chronique du tendon d’Achille

Diagnostic : douleurs ou fatigabilité à la marche, perte de force sur la pointe, flexion dorsale augmentée, absence de dépression palpable.

IRM : essentielle pour évaluer la perte de substance et guider la stratégie.

Orientation thérapeutique : < 2 cm : suture + renfort plantaire grêle ; 2–4 cm : suture + Bosworth ; > 4 cm : transfert du long fléchisseur de l’hallux (FHL).

Le transfert FHL est fiable et puissant avec perte de force hallux minime. La voie arthroscopique postérieure élargit les indications et réduit les complications.

Transfert tendon long fléchisseur de l’hallux pour rupture chronique du tendon d’Achille

3. Tendinopathies corporéales (non rompues)

Terrain : sportif, surmenage, parfois lié aux fluoroquinolones ou aux corticoïdes.

Clinique : douleur mécanique postérieure, épaississement du corps tendineux.

Traitement médical prioritaire : travail excentrique (Stanish), ondes de choc, kinésithérapie., voire infiltration de PRP.

AINS, immobilisation ou talonnettes non recommandés. Infiltration de corticoïdes contre-indiquée (risque de rupture).

Chirurgie en cas d’échec prolongé (supérieur à 6 mois) : peignage, ténosynovectomie ou allongement du complexe suro-achilléen désormais possible sous endoscopie pour diminuer les risques et accélérer les suites.

4. Tendinopathies d’insertion – Maladie de Haglund

Physiopathologie : conflit entre le contrefort de chaussure et le coin postéro-supérieur du calcanéus, parfois associé à une dégénérescence d’insertion.

Clinique : douleur postérieure haute, tuméfaction, gêne au chaussage.

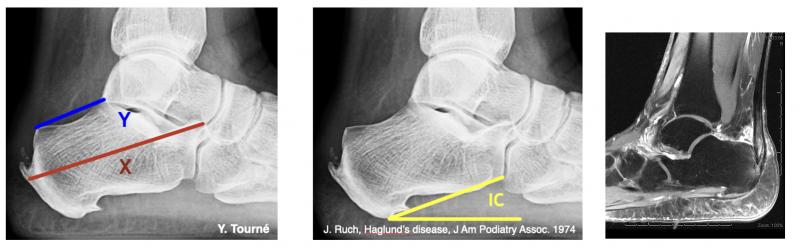

Imagerie : radiographie de profil (angle calcanéen > 20°, rapport X/Y < 2,5), IRM (enthésophyte, bursite, désinsertion partielle).

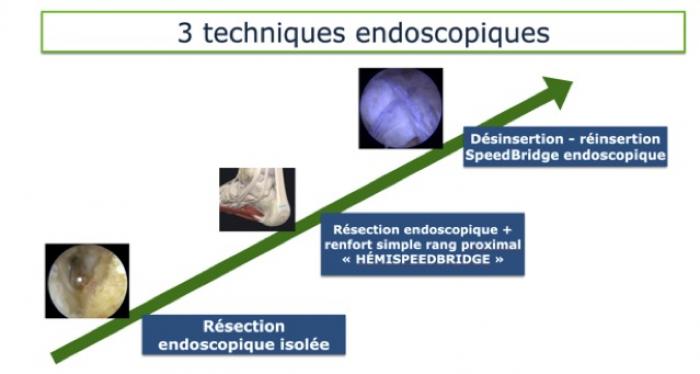

Prise en charge : traitement médical (semelles, kiné, adaptation chaussage). Si échec : chirurgie selon la morphologie calcanéenne : résection isolée, ostéotomie de Zadek ou désinsertion-réinsertion type SpeedBridge®.

5. Suites et suivi

Phase Durée Objectif

Immobilisation en botte 3 semaines Protection du site tendineux

Appui progressif 3–6 semaines Reprise de la marche

Rééducation 6 semaines–3 mois Mobilité, proprioception

Reprise sportive 3–6 mois Course, vélo, puis sports pivotants

À retenir pour le généraliste

• Devant toute douleur postérieure du talon : éliminer une rupture partielle ou une tendinopathie d’insertion.

• Le signe de Thompson reste l’examen clé enc as de rupture du tendon d’Achille

• Éviter infiltrations cortisonées et immobilisations prolongées.

• L’IRM est l’examen de choix pour les formes chroniques ou complexes.

• Adresser en urgence en chirurgie spécialisée en cas de rupture

• Adresser en chirurgie spécialisée en cas d’échec du traitement médical bien conduit.

CONDUITE A TENIR DEVANT LES PATHOLOGIES

LES PLUS FREQUENTES DE L’AVANT PIED

Dr RTAIMATE M.

CABINET IMPPACT

96 BIS RUE GUSTAVE DELORY 59830 LESQUIN 03 20 55 30 80

Le Point commun : l’examen clinique du pied debout et couché, examen bilatéral et symétrique

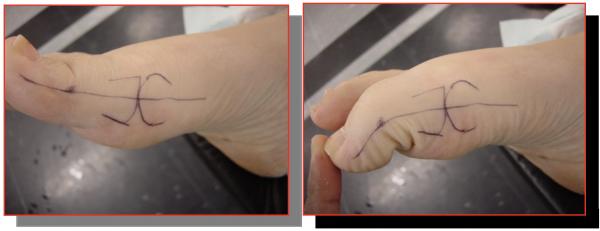

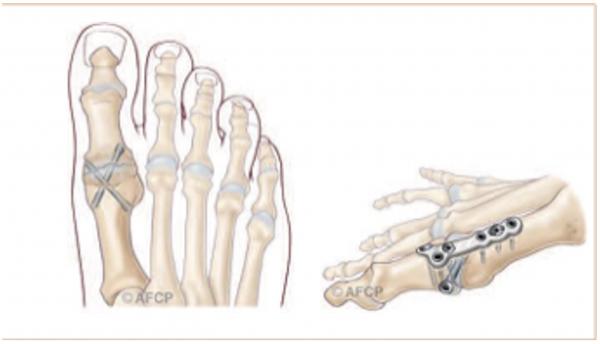

HALLUX VALGUS

Il s’agit d’une déformation qui crée une saillie osseuse sur la partie médiale de l’hallux, à l’origine de phénomènes douloureux et d’une gêne au chaussage. Il s’agit de la déformation la plus fréquente de l’hallux. Elle touche préférentiellement les femmes, parfois dès le plus jeune âge. On ne connaît pas réellement les causes de cette déformation mais l’origine congénitale semble la plus vraisemblable

DIAGNOSTIC :

Saillie douloureuse de la face interne de l’articulation métatarso-phalangienne déformation, bursite, douleur

L’hallux va perdre son rôle d’appui au sol, sollicitant davantage les orteils latéraux et peut créer :

Métatarsalgies statiques avec parfois des griffes d’orteils

Syndrome du 2 éme rayon

Fractures de contraintes des métatarses latéraux

Durillons

QUE FAIRE ?

Radiographie des pieds face et profil en charge +++ avant consultation d’un spécialiste,

Étude de l’architecture global du pied, de l’état articulaire à la recherche d’une arthrose, fracture de contrainte, et mesure des angles.

TRAITEMENT

Médical :

Chaussage adapté

Étude posturale et podologique avec confection de semelles parfois

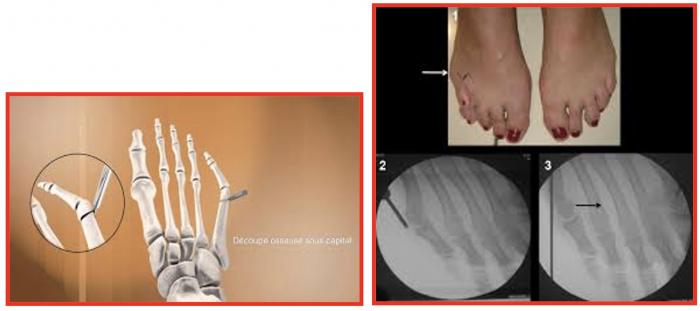

Chirurgical :

Les techniques « conventionnelles (ciel ouvert) » permettant, sous contrôle de la vue de corriger la déformation.

Au contraire, les techniques « percutanées » utilisent plusieurs incisions millimétriques, permettant le passage d’instruments spécifiques qui sont guidés sous la peau par un contrôle radiographique.

Anesthésie locorégionale et chirurgie ambulatoire

Pansement post op soit à changer par une infirmière à domicile ou à conserver en fonction de la technique opératoire

Chaussure médicale avec semelle rigide est prescrite avec appui autorisé mais le moins possible

Traitement anticoagulant est parfois nécessaire

Glaçage du pied, surélévation et mobilisation pour diminuer le risque d’œdème et de raideur

Kinésithérapie post op

Arrêt de Travail de 4 à 6 semaines habituellement dépend de l'évolution et du poste de travail

EVOLUTION :

Soins : pansement à garder 2 semaines avec une CHUT

Arrêt de travail : 4 à 6 semaines

Une activité sportive légère (natation, vélo d’appartement,) est possible à partir de la 4 à la 6ème semaine post opératoire.

Des sports plus contraignants (footing, randonnée, musculation, step, tennis, ...) redeviennent possibles après 2 à 6 mois post opératoires.

Sur le long terme le résultat clinique est généralement bon ou excellent même si la récidive est possible qui est d’environ 15% en fonction de la littérature.

L’ŒDEME peut durer 3 mois à 12 mois en fonction du patient et de l’importance de l’intervention+++

COMPLICATIONS

Les douleurs chroniques : syndrome douloureux régional complexe (anciennement algodystrophie)

La raideur, la récidive, les métatarsalgies de transfert, l’infection, problèmes de la cicatrices (désunions, nécroses…), troubles thromboemboliques, lésions vasculo nerveuses et tendineuses, retard de consolidation voire pseudarthrose, migration du matériel d’ostéosynthèse…

HALLUX RIGIDUS

L’hallux rigidus (ou hallux limitus) est le nom donné à l’arthrose de l'articulation métatarso phalangienne de l’hallux. Il s’agit d’une maladie dégénérative de l’articulation métatarso-phalangienne (MTP) et de la sesamoido métatarsienne, le plus souvent sans cause connue (idiopathique).

DIAGNOSTIC

Deux stades :

Hallux rigidus au stade de douleurs

STADE 1 : HALLUX DOLOROSUS

Pincement de l’interligne

Hallux rigidus au stade de raideurs

STADE 2 : HALLUX LIMITUS

Volumineuse exostose dorsale

Pincement majeur, ostéophytes

On constate cliniquement un aspect globuleux de la MTP de l’hallux, avec une excroissance osseuse (ostéophyte dorsal) gênant le chaussage. Limitation douloureuse de la flexion dorsale de la MTP

Parfois sensation de craquement à la mobilisation de la MTP

L'hallux est le plus souvent normo-axé

QUE FAIRE ?

Radiographie des pieds face et profil en charge +++ avant consultation d’un spécialiste

Étude de l’architecture global du pied, de l’état articulaire à la recherche d’une arthrose, fracture de contrainte, et mesure des angles

Le pincement de l’interligne articulaire et les ostéophytes ci-dessus sont caractéristiques de l’hallux rigidus

TRAITEMENT

Médical :

Chaussage adapté

Étude posturale et podologique avec confection de semelles parfois

Kinésithérapie avec physiothérapie antalgique et assouplissement

Infiltrations

Chirurgical :

Les méthodes conservatrices :

* L’accourcissement de la 1° phalange de l’hallux

* Ostéotomie basiphalangienne de fermeture dorsale

* L’arthroplastie à charnière

* Le remplacement prothétique

Les techniques « conventionnelles (ciel ouvert) » permettant, sous contrôle de la vue de corriger la déformation.

Au contraire, les techniques « percutanées » utilisent plusieurs incisions millimétriques, permettant le passage d’instruments spécifiques qui sont guides sous la peau par un contrôle radiographique.

Anesthésie locorégionale et chirurgie ambulatoire

Pansement post op soit à changer par une infirmière à domicile ou à conserver en fonction de la technique opératoire

Chaussure médicale avec semelle rigide est prescrite avec appui autorisé sous couvert de béquille mais le moins possible

Pas d’appui en cas d’arthrodèse 6 semaines habituellement

Traitement anticoagulant est parfois nécessaire

Glaçage du pied, surélévation et mobilisation pour diminuer le risque d’œdème et de raideur

Kinésithérapie post op

Arrêt de Travail de 4 à 12 semaines habituellement dépend de l'évolution et du poste de travail

EVOLUTION :

Soins : pansement à garder 4 à 12 semaines avec une CHUT

Arrêt de travail : 4 à 12 semaines

Une activité sportive légère (natation, vélo d’appartement,) est possible à partir de la 4 éme à la 6 éme semaine post opératoire si pas d’arthrodèse.

Des sports plus contraignants (footing, randonnée, musculation, step, tennis, ...) redeviennent possibles après 2 à 6 mois post opératoires.

L’ŒDEME peut durer 3 mois à 12 mois en fonction du patient et de l’importance de l’intervention+++

COMPLICATIONS

La raideur douloureuse+++

Les douleurs chroniques : syndrome douloureux régional complexe (anciennement algodystrophie)

La récidive, les métatarsalgies de transfert, l’infection, problèmes de la cicatrices (désunions, nécroses…), troubles thromboemboliques, lésions vasculo nerveuses et tendineuses, retard de consolidation voire pseudarthrose, migration du matériel d’ostéosynthèse…

METATARSALGIES STATIQUES

Les métatarsalgies sont la conséquence d’un excès de contraintes mécaniques sous l’avant pied et en particulier sous les tètes métatarsiennes. Celles-ci se traduisent cliniquement par des phénomènes douloureux et des durillons plantaires, témoins cutanés des contraintes mécaniques excessives.

Un rappel biomécanique : tous les metatarses sont sollicités dans le plan sagittal l’angle d’attaque au sol est dégressif

DIAGNOSTIC

L’origine des métatarsalgies est multiple

C’est la traduction d’une défaillance d’une structure anatomique assurant la transmission des contraintes mécaniques du segment jambier vers les orteils et le sol.

Elles peuvent être la conséquence d’un problème local, (par exemple un hallux valgus) C’est le cas sur un problème anatomique de longueur ou de verticalisation des métatarsienslateraux en particulier au niveau 2 éme orteil qui créer le syndrome du 2 éme rayon

Ou provenir d’un problème à distance (par exemple une raideur de la cheville, un pied creux...).

L’origine peut également siéger à distance des douleurs.

la raideur de l’articulation, malposition de la cheville (équin), anomalie congénitale (pied creux…)

Il peut également s’agir d’une anomalie des tendons et des muscles (rétraction du tendon d’Achille ou des gastrocnémiens (=muscles jumeaux)) ou d’un défaut de commande nerveuse (anomalie neuro-musculo-tendineuse...).

On peut également citer les séquelles post traumatiques, post chirurgicales, post infectieuses, neurologiques, rhumatismales.

Les métatarsalgies se traduisent

Des douleurs plantaires l’avant pied apparaissant à l’appui

En cas de fractures de fatigue, les douleurs se situent dans l’épaisseur du pied ou sur le dessus limitant les activités soutenues

L’examen de l’appui plantaire recherchera des signes cutanés (durillons, cors...)

On termine par un examen statique et dynamique à la marche à la recherche des causes favorisantes sur l’ensemble du segment jambier, qu’elles soient osseuses, articulaires, musculaires ou tendineuses.

QUE FAIRE ?

Radiographie des pieds face et profil en charge +++ avant consultation d’un spécialiste

Étude de l’architecture global du pied, de l’état articulaire à la recherche d’une arthrose, fracture de contrainte, et mesure des angles

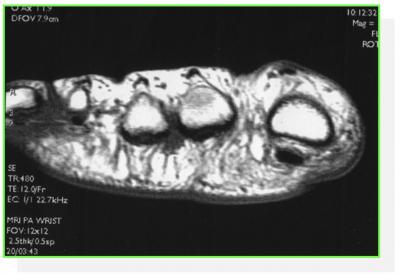

On peut avoir recours aux scanners, échographies et IRM pour confirmer les lésions des articulations, des tendons, des plaques plantaires

TRAITEMENT

Médical :

Chaussage adapté : chaussures plus larges, plus souples et amortissantes, talons moins hauts).

Étude posturale et podologique avec confection de semelles parfois pour corriger une attitude anormale (pied creux, trouble d’appui au sol...)

Kinésithérapie avec physiothérapie antalgique et assouplissement surtout en cas de rétraction tendineuse, par exemple « rétraction des gastrocnémiens».

Les techniques « conventionnelles (ciel ouvert) » permettant, sous contrôle de la vue de corriger la déformation.

Au contraire, les techniques « percutanées » utilisent plusieurs incisions millimétriques, permettant le passage d’instruments spécifiques qui sont guidés sous la peau par un contrôle radiographique.

EVOLUTION :

Soins : pansement à garder 4 semaines avec une CHUT

Arrêt de travail : 4 à 8 semaines

Une activité sportive légère (natation, vélo d’appartement,) est possible à partir de la 4 éme à la 6 éme semaine post opératoire.

Des sports plus contraignants (footing, randonnée, musculation, step, tennis, ...) redeviennent possibles après 2 à 6 mois post opératoires.

L’ŒDEME peut durer 3 mois à 6 mois en fonction du patient et de l’importance de l’intervention+++

COMPLICATIONS

Les douleurs chroniques : syndrome douloureux régional complexe (anciennement algodystrophie)

La récidive, l’infection, problèmes de la cicatrices (désunions, nécroses…), troubles thromboemboliques, lésions vasculo nerveuses et tendineuses, retard de consolidation voire pseudarthrose, migration du matériel d’ostéosynthèse, La raideur douloureuse plus rare maintenant grâce à la chirurgie percutanée.

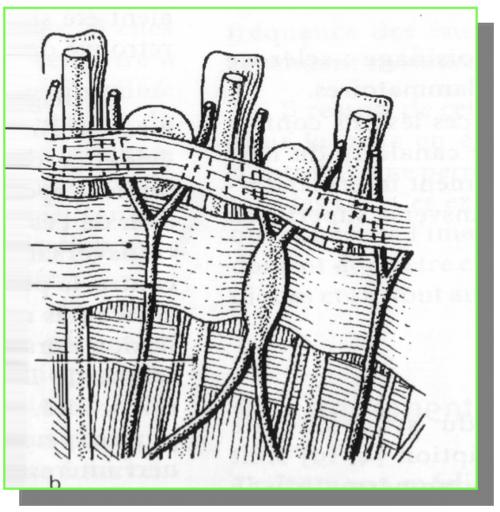

LE NEVROME DE MORTON

Les microtrautismes au sein du canal métatarsien provoque une irritation du nerf interdigital plantaire appelé Névrome de Morton

DIAGNOSTIC

Douleurs parfois violentes entre et à la face dorsale des orteils (sensations de décharges électrique…)

Douleurs au décours de la marche surtout avec chaussures serrées

Paresthésies voire hypoesthésie entre les orteils du nerf interdigital correspondant (en feuillets de livre)

QUE FAIRE ?

ECHOGRAPHIE

IRM

RADIOGRAPHIES DU PIED EN CHARGE FACE ET PROFIL

TRAITEMENT

Médical :

Chaussage adapté : chaussures plus larges, plus souples et amortissantes, talons moins hauts).

Étude posturale et podologique avec confection de semelles parfois pour corriger une attitude anormale (pied creux, trouble d’appui au sol...)

Kinésithérapie avec physiothérapie antalgique et assouplissement surtout en cas de rétraction tendineuse, par exemple « rétraction des gastrocnémiens ».

Infiltrations autour du névrome

Les ostéotomies des métatarses adjacents

EVOLUTION :

Soins : pansement à changer tous les deux jours avec une CHUT

Arrêt de travail : 4 à 6 semaines

Une activit?é sportive légère (natation, vélo d’appartement,) est possible à partir de la 4 éme à la 6 ème semaine post opératoire.

Des sports plus contraignants (footing, randonnée, musculation, step, tennis, ...) redeviennent possibles après 2 à 6 mois post opératoires.

L’ŒDEME peut durer 2 mois à 3 mois en fonction du patient et de l’importance de l’intervention+++

COMPLICATIONS

Perte de sensibilité (mais prévisible prévenir le patient)

Le névrome cicatriciel

Persistance des signes

Douleurs résiduelles liées à d’autres pathologies de l’avant pied

Les douleurs chroniques : syndrome douloureux régional complexe (anciennement algodystrophie)

La récidive, l’infection, problèmes de la cicatrices (désunions, nécroses…), troubles thromboemboliques, lésions vasculo nerveuses et tendineuses, retard de consolidation voire pseudarthrose, migration du matériel d’ostéosynthèse, La raideur douloureuse plus rare maintenant grâce à la chirurgie percutanee…

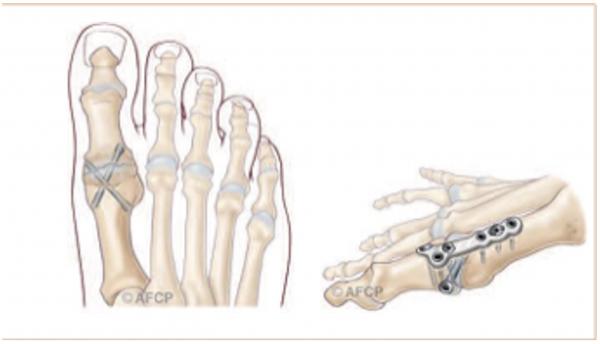

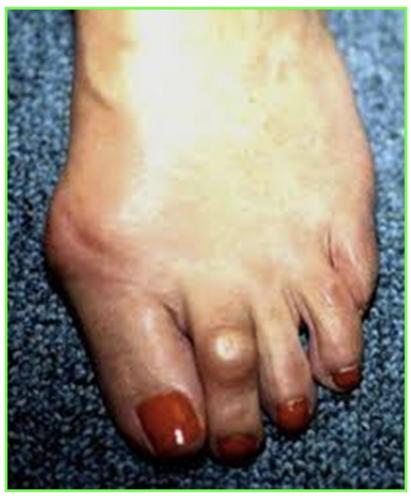

SYNDROME DU 2 EME RAYON :

Le Syndrome du 2ème rayon est un syndrome douloureux dû à une surcharge mécanique sur l’articulation métatarso-phalangienne du 2éme orteil.

L’évolution se fera par la suite vers une déformation progressive du 2éme orteil

En fonction de l’importance de la lésion de la plaque plantaire (fissure simple ou complexe, déchirure), cela crée une déviation de l’orteil, perte d’appui, chevauchement d’orteils, apparition d’une « griffe », dislocation articulaire métatarso-phalangienne.

DIAGNOSTIC

3 STADES

* 1: douleur simple

* 2: inflammatoire

* 3: fixe de luxation

QUE FAIRE ?

RADIOGRAPHIE DU PIED EN CHARGE F + P, ECHOGRAPHIE

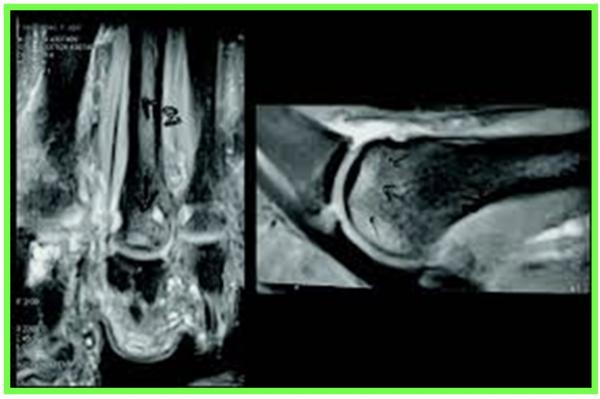

IRM : Bursite , rupture de la plaque plantaire

TRAITEMENT

MEDICAL POUR STADE 1 ET 2 :

Repos

Infiltration péri articulaire.

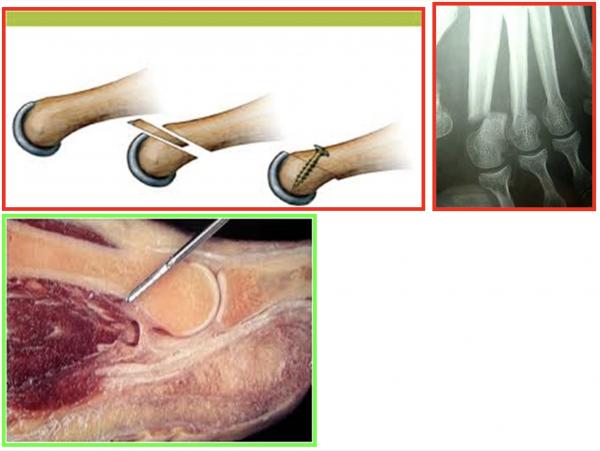

Prise en charge d’une cause (hallux valgus, métatarse trop long..,) en chirurgie conventionnelle ou percutanée

Les Corrections de déformations du 2éme orteil :

* Les ostéotomies phalangiennes

* Les transferts tendineux

* La résection arthroplastie

Les Ostéotomies Métatarsiennes

Les Réparations de Plaque Plantaire

EVOLUTION :

Soins : pansement à garder 4 semaines avec une CHUT

Arrêt de travail : 4 à 6 semaines

Une activité sportive légère (natation, vélo d’appartement,) est possible à partir de la 4 éme à la 6 éme semaine post opératoire.

Des sports plus contraignants (footing, randonnée, musculation, step, tennis, ...) redeviennent possibles après 2 à 6 mois post opératoires.

L’ŒDEME peut durer 2 mois à 3 mois en fonction du patient et de l’importance de l’intervention+++

COMPLICATIONS

Les douleurs chroniques : syndrome douloureux régional complexe (anciennement algodystrophie)

La récidive, l’infection, problèmes de la cicatrices (désunions, nécroses…), troubles thromboemboliques, lésions vasculo nerveuses et tendineuses, retard de consolidation voire pseudarthrose, migration du matériel d’ostéosynthèse, La raideur douloureuse plus rare maintenant grâce à la chirurgie percutanée…

MALADIE DE FREIBERG

La maladie de Freiberg est une cause de métatarsalgies mécaniques touchant isolement un métatarsien. Il s’agit d’une ostéonécrose aseptique partielle d’une tète métatarsienne.

Le deuxième métatarse est le plus touché

La nécrose de l’os va provoquer de l’arthrose plus ou moins importante

Elle apparait souvent spontanément sans cause déterminée (dite idiopathique) mais peut être favorisée par de nombreux facteurs locaux (pied creux, excès de longueur métatarsienne, ...), régionaux (rétraction musculotendineuse du mollet...).

Des facteurs micro traumatiques lies au mode de vie (course à pied sur terrain dur, ...) peuvent aussi favoriser sa survenue.

Des douleurs plantaires et parfois dorsales

Raideurs de la MTP concernée

Tuméfaction

Gène au chaussage

QUE FAIRE ?

RADIOGRAPHIES DU PIED EN CHARGE FACE ET PROFIL

IRM PARFOIS

TRAITEMENT

AU STADE DE DEBUT

* DECHARGE PENDANT 4 SEMAINES

* OSTEOTOMIES METATARSIENNES

EVOLUTION :

Soins : pansement à garder 4 semaines ou à changer

Arrêt de travail : 3 à 6 semaines

Une activit?é sportive légère (natation, vélo d’appartement,) est possible à partir de la 3 éme à la 6 éme semaine post opératoire.

Des sports plus contraignants (footing, randonnée, musculation, step, tennis, ...) redeviennent possibles après 2 à 6 mois post opératoires.

L’ŒDEME peut durer 2 mois à 3 mois en fonction du patient et de l’importance de l’intervention+++

COMPLICATIONS

La raideur de la MTP

Les douleurs chroniques : syndrome douloureux régional complexe (anciennement algodystrophie)

La récidive, l’infection, problèmes de la cicatrices (désunions, nécroses…), troubles thromboemboliques, lésions vasculo nerveuses et tendineuses, retard de consolidation voire pseudarthrose, migration du matériel d’ostéosynthèse, La raideur douloureuse plus rare maintenant grâce à la chirurgie percutanée…

LA BUNIONETTE – QUINTUS VARUS- BUNION TAYLOR

La Bunionette (ou quintus varus) est une déformation du cinquième rayon du pied. Cette déformation angulaire est ?? l’origine d’un conflit anormal avec la chaussure créant une zone d’hyper appui douloureux qui est liée :

À des causes externes : marche sur le versant latéral du pied, chaussure rigide...)

À des causes internes : anomalie de la forme du 5 éme métatarse

Tuméfaction douloureuse sur le bord externe de la 5 éme MTP

La bursite aiguë gène considérablement le chaussage, la situation peut s’aggraver, rendant le chaussage de plus en plus difficile.

Le risque important l’infection de la de la bursite voire arthrite et/ou osto arthrite. GNOSTIC

QUE FAIRE ?

RADIOGRAPHIES DU PIED EN CHARGE FACE ET PROFIL

TRAITEMENT

Médical : Modification du chaussage ou les mauvaises positions adoptées.

Semelles orthopédiques, ortho plasties

Antalgiques et anti-inflammatoires per os ou mieux locale (crème, compresses...).

Chirurgical conventionnel ou percutané

Le geste chirurgical principal consiste à ré-axer le cinquième rayon en déplaçant vers l’intérieur la tête et/ou une partie du métatarsien supprimant ainsi la saillie osseuse sous la peau.

D’autres gestes peuvent être associés (tendons, capsule..)

EVOLUTION :

Soins : pansement à garder 4 semaines ou à changer

Arrêt de travail : 3 à 6 semaines

Une activité sportive légère (natation, vélo d’appartement,) est possible à partir de la 3 éme à la 6 éme semaine post opératoire.

Des sports plus contraignants (footing, randonnée, musculation, step, tennis, ...) redeviennent possibles après 2 à 6 mois post opératoires.

L’ŒDEME peut durer 2 mois à 3 mois en fonction du patient et de l’importance de l’intervention+++

COMPLICATIONS

La raideur de la MTP

Les douleurs chroniques : syndrome douloureux régional complexe (anciennement algodystrophie)

La récidive, l’infection, problèmes de la cicatrices (désunions, nécroses…), troubles thromboemboliques, lésions vasculo nerveuses et tendineuses, retard de consolidation voire pseudarthrose, migration du matériel d’ostéosynthèse, La raideur douloureuse plus rare maintenant grâce à la chirurgie percutanée…