Alcool : quelle prise en charge pour quels objectifs

Alcool : quelle prise en charge pour quels objectifs

Place des psychothérapies et des médicaments ?

Dr Olivier COTTENCIN

Lille

Malgré ce que pourrait laisser entendre l’usage, le traitement de l’alcoolodépendance n’est pas le sevrage. Le traitement de l’alcoolodépendance est plus complet que le sevrage car il vise principalement le phénomène d’addiction.

L’objectif principal du traitement de l’alcoolodépendance a été jusqu’à présent de maintenir l’abstinence à tout prix. Aujourd’hui non seulement il est licite de s’intéresser aux abuseurs (et pas seulement aux dépendants), mais encore il est indispensable de permettre au sujet d’avoir le choix entre l’abstinence ou la gestion des consommations.

Mais est-ce aussi simple ? Car en réalité, le phénomène de l’addiction (très justement défini par la perte du contrôle) permet difficilement d’apprendre à reprendre le contrôle. En effet, apprendre à reprendre un contrôle perdu est un chemin semé d’embuches, liées autant au sujet, qu’au produit et qu’au contexte environnemental. L’objectif thérapeutique sera donc triple car aucun de ces trois facteurs ne prévaut sur l’autre.

Que l’on veuille maintenir l’abstinence à l’alcool ou reprendre une consommation contrôlée en dessous des seuils nocifs, c’est le patient qui est au cœur de ce choix (qui peut toutefois varier avec le temps et les circonstances). Ainsi, autour d’un travail psychosocial conséquent, ce sera par l’association d’un abord psychothérapeutique concret et d’un traitement pharmacologique (parfois mal compris) que le patient pourra tenter d’atteindre les objectifs qu’il se sentira capable d’atteindre.

L’addiction à l’alcool, maladie chronique et récidivante requiert tout d’abord de bien connaître autant les objectifs souhaités que réalisables pour adapter des actions psychothérapeutiques sur mesure et d’y adjoindre des traitements pharmacologiques malheureusement encore insuffisants à ce jour tant en nombre qu’en efficacité.

Pour atteindre les objectifs du patient, le médecin devra autant aborder l’abstinence (ou le contrôle) que la rechute, lutter contre les phénomènes de compensation, intervenir sur les co-addictions, les comorbidités psychiatriques et les comorbidités somatiques. Patients et soignants devront co-construire des stratégies de lutte contre la rechute et une psychothérapie adaptée de la souffrance initiale conforme aux capacités d’introspection.

Quant aux traitements pharmacologiques quatre ont aujourd’hui l’autorisation de mise sur le marché pour le maintien d’abstinence et deux pour la gestion contrôlée.

Après avoir décrit l’abord global du patient, préalable indispensable à une médecine personnalisée le plaçant au centre du processus thérapeutique, nous décrirons quelques outils psychothérapeutiques reconnus et les traitements pharmacologiques actuels (non sans conclure sur les perspectives pharmacothérapeutiques).

Le traitement de l’alcoolodépendance n’est

pas le sevrage

Il

n’est pas rare de confondre le sevrage en boissons alcoolisées avec le

traitement de l’alcoolodépendance. Pourtant de nombreux pays en dehors de la

France considèrent que le sevrage est une situation toxicologique qui doit être

médicalisée (ambulatoire ou résidentiel) puis orientée vers un service

d’addictologie dans un second temps. Cette confusion délétère contribue-t-elle

à l’image de l’échec chronique des soins en Addictologie ? Il est certain

que la rechute précoce est fréquente si l’on se cantonne au sevrage et si l’on

ne profite pas de cette période pour travailler la motivation, la contrainte (Cottencin et al. 2012) et les facteurs de rechute qu’ils soient personnels

(psychopathologiques, psychiatriques), liés au produit et à son mode de

consommation ou encore lié aux facteurs socio-environnementaux.

Ceci

étant, rappelons que les bonnes pratiques du sevrage en boissons alcoolisées

ont pour objectif principal de prévenir l’apparition d’un delirium tremens (état confuso-onirique majeur), les convulsions de

sevrage et les désordres hydroélectrolytiques.

Le

sevrage en boissons alcoolisées est bien codifié depuis longtemps (Société

Française d’Alcoologie 2015) et repose principalement sur une hydratation

suffisante, la prescription de benzodiazépines et de vitamine B1. Il s’agit

d’une prise en charge médicalisée qui s’appuie de façon concertée sur

différents intervenants, selon les situations : médecins généralistes,

addictologues, autres spécialistes (gastroentérologue, ORL, etc.), équipes

hospitalières, infirmières libérales, travailleurs sociaux, mouvements

d’anciens buveurs … (Société Française d’Alcoologie 2015). En

réalité, la plupart des sevrages pourraient être réalisés en ambulatoire,

pourvu que l’on soit assuré d’une excellente compliance, d’une bonne

compréhension du programme de soins, d’une mono-consommation d’alcool, de

l’absence de troubles somatiques ou psychiatriques évolutifs, de l’absence

d’antécédents de crises convulsives ou de delirium tremens, d’un bon réseau de

soins médical et para médical et d’un système de recours d’urgence en cas de

complication (service d’urgences générales, service d’addictologie, de

neurologie, d’hépatologie, etc.). Mais en raison de l’évolution des populations

(comorbidités addictives et psychiatriques plus nombreuses), de nombreux

patients (jusqu’à 30%) (Société Française d’Alcoologie 2006) requièrent une hospitalisation résidentielle

(personnes isolées, environnement conflictuel ou à risque, difficulté

d’observance, comorbidités somatiques ou psychiatriques). Par ailleurs, la

seule demande du patient justifie l’hospitalisation résidentielle (souhait

d’isolement ou séjour de rupture)

Concernant

la technique de sevrage proprement dite, au-delà de mesures environnementales

trop souvent oubliées (réassurance, chambre seule, proche du poste infirmier,

laisser la lumière la nuit) la priorité est à l’hydratation. La voie orale est

préférée et doit être variée (eau, jus de fruit, soupe, sirop, etc.) car

l’apport d’électrolytes est indispensable. Une hydratation de deux à trois

litres par jour est recommandée toutefois sans hyperhydratation. Il n’est

habituellement pas nécessaire de recourir à la voie veineuse, sauf vomissements

incoercibles ou sevrage difficile (associant hypertension artérielle,

tachycardie, hyperventilation, tremblements, sueurs, agitation et troubles

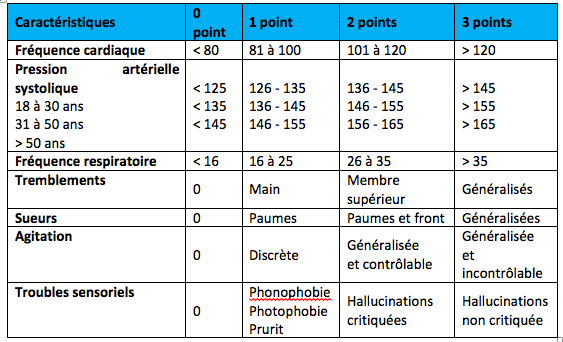

sensoriels). Le score de Cushman (Cushman et al. 1985) - échelle recommandée par le référentiel de bonnes

pratiques cliniques de la Société Française d’Alcoologie - permet à tous les

membres de l’équipe d’objectiver la gravité d’un sevrage et de mesurer son

évolution (tableau 1).

Tableau

1 : Echelle de Cushman

Score

< 7 : état clinique contrôlé / Score 7 à 14 : sevrage modéré / Score > 14

: sevrage sévère

Sur

le plan pharmacologique, les benzodiazépines sont le traitement de référence en

raison de leur effet neuroprotecteur. On privilégie les molécules à demi-vie

longue (diazépam 20 à 40 mg/j en ambulatoire per os) (Paille 2006), mais on peut augmenter ces doses en fonction de

l'importance de la dépendance physique, des co-addictions aux benzodiazépines

fréquentes et de l'efficacité clinique en allant jusqu’à 60 à 80 mg par jour en

hospitalier per os (10 à 20 mg par prise répartis sur 24 heures) (hors AMM). En

cas d’insuffisance hépatocellulaire on recommande l’oxazépam (100 mg/j per os),

mais on peut aller jusqu’à 200 mg par jour (20 mg répartis sur 24 heures) (hors

AMM) (Paille 2006) ou le lorazepam. La durée de ce traitement doit être

limitée dans le temps en raison du risque de dépendance aux benzodiazépines (Griffiths and Wolf 1990). Quoi qu’il en soit, il n’est pas justifié de poursuivre

au-delà de 10 jours (Paille 2006) (sauf cas particuliers comme l’existence de comorbidités

psychiatriques).

Les

antipsychotiques ne sont pas indiqués dans le traitement du sevrage en boissons

alcoolisées, car ils n’ont pas d’action neuroprotectrice et peuvent abaisser le

seuil épileptogène. Mais leur prescription est possible et doit être réservée à

des épisodes délirants accompagnés d’hallucinations invalidantes ou

angoissantes. Aujourd’hui la risperidone (antipsychotique de seconde

génération) peut être prescrite de façon ponctuelle quelques jours, entre 2 et

4 mg sur 24 heures, le soir de préférence, le temps que la symptomatologie

délirante s’amende (Cottencin et al. 2012).

Une

vitaminothérapie B1 est indispensable au moment du sevrage car les malades

dépendants à l’alcool sont souvent carencés. Mais la reprise de la nutrition

(ou une perfusion de sérum glucosé) risquant de mobiliser les réserves de

thiamine pour le métabolisme des hydrates de carbones peut provoquer un

syndrome de Wernicke-Korsakoff. Ainsi en cas de perfusion de sérum glucosé ou

de forte dénutrition, l’administration parentérale peut être requise. Une

posologie de 500 à 1000 mg/j pendant deux semaines est recommandée, en

l’absence de complications neurologiques (Kosten et O’Connor 2003).

En

cas de delirium tremens avéré, le

maintien voire l’augmentation des benzodiazépines, des mesures

environnementales de réassurance et l’ajout d’un antipsychotique de façon

ponctuelle sont recommandées. La contention peut s’avérer nécessaire sous

couvert d’une prescription médicale et d’une surveillance accrue. Mais la

lumière et la parole demeurent un très bon contenant (Cottencin et al. 2012)

Traitement de l’Addiction à l’alcool

Malgré

les polémiques qui ont pu diviser la profession entre l’abstinence ou la

gestion contrôlée de consommation, la véritable question qui se pose aux

patients alcoolodépendants est essentiellement celle de pouvoir se libérer de

l’impossibilité de contrôler sa consommation. En d’autres termes, la véritable

guérison serait de reprendre le contrôle (i.e. « pouvoir boire comme tout

le monde »). Ces polémiques touchent peu ceux qui ont décidé depuis

longtemps de s’appuyer sur le fait clinique et l’expérience des patients. Et

malheureusement, force est de constater que peu de patients en population

clinique hospitalière sont capables de contrôler leur consommation même s’il a

été défini qu’environ 20% d’entre eux le pouvait (Adamson et al. 2010). Une limitation qui est peut-être lié au fait que seuls

20% des patients hospitalisés ne présentent pas de troubles cognitifs

(particulièrement sur les fonctions exécutives) (Société Française d’Alcoologie

2014).

Toutefois

chaque patient doit être informé qu’il a le choix, l’important étant pour chaque

patient de bien connaitre ses capacités afin de bien définir son objectif

thérapeutique et de nous permettre de l’accompagner dans une thérapie sur

mesure, dans laquelle il doit se sentir pleinement acteur.

Ainsi

le travail thérapeutique doit se concentrer sur la lutte contre la rechute, les

envies irrépressibles de boire (craving) et la perte de contrôle … un travail

thérapeutique qui associera pharmacologie et psychothérapie. Les objectifs

thérapeutiques sont donc multiples et dans une dimension motivationnelle

doivent aborder la ré-alcoolisation (voire la rechute), le transfert

d’addiction et les phénomènes de compensation, les co-addictions, les

comorbidités psychiatriques et les comorbidités somatiques. La construction des

stratégies de lutte contre la rechute devant se faire dans le cadre d’une

psychothérapie adaptée à la souffrance exprimée et selon les capacités

d’introspection du patient : elle peut aller de l’accompagnement simple ou

plus intense jusqu’à une psychothérapie structurée.

Organisation de la prise en charge

La

thérapeutique se fonde sur trois points :

-

L’évaluation

attentive de la position du patient consiste à connaître ce qu’il se sent prêt

à faire, ce qu’il se sent capable de faire et ce qu’il paraît capable de

faire ;

-

L’approche

pragmatique est fondée sur la réduction des risques et des dommages de la

consommation d’alcool en s’appuyant sur le désir, la position et la capacité du

patient.

-

Pour

permettre enfin d’organiser l’abord médical, psychologique et social.

L’abord

médical psychologique et social de l’alcoolodépendance doit être l’occasion

d’un bilan complet bien entendu mais surtout global afin de connaître les

ressources du patient et son contexte (autant source de changement que de

frein). Le bilan médical doit dépister toutes les comorbidités les plus

fréquentes (digestives, ORL, hépatiques, neurologiques et carcinologiques), les

autres comorbidités n’étant à rechercher que sur signe d’appel.

Le

dépistage des comorbidités psychiatriques est important en raison des liens

forts entre troubles psychiatriques et troubles addictifs (30 à 50 % des

patients admis en Psychiatrie en Europe présentent un trouble psychiatrique

associé à un abus de substance et 50% des consommateurs de substances

psychoactives souffrent d’au moins un trouble de la personnalité) (Cottencin 2009). De plus, la coexistence d’un trouble de l’usage de

substances chez les patients atteints de trouble psychiatrique est liée à un

devenir clinique plus sombre (Volkow 2009). Toutefois, la comorbidité n’est pas un trouble induit.

En effet, l’alcoolisation chronique est dépressogène et le sevrage peut être

source d’idées suicidaires voire délirantes. La comorbidité (ou diagnostic

associé) est définie par l’OMS comme la co-occurrence chez un même individu

d’un trouble dû à la consommation d’une substance psychoactive et d’un autre

trouble psychiatrique (Valderas et al. 2009). Ainsi deux troubles sont considérés comorbides à la

condition que le diagnostic de chaque trouble puisse être porté indépendamment

et ne pas résulter simplement d’un cluster de symptômes de l’autre trouble. Et

le trouble psychiatrique, pour être indépendant, doit être constitué avant

l’usage de toxiques et persister quatre semaines après l’arrêt de

l’intoxication. Ce n’est qu’après une surveillance de plusieurs semaines après

le sevrage que l’on sera en mesure de diagnostiquer véritablement le trouble

psychiatrique (dépression, psychose, troubles de personnalité …) afin

d’envisager la mise en route d’un traitement psychiatrique spécifique.

Le

dépistage et le traitement des coaddictions associées est également

indispensable pour les mêmes raisons de mauvais pronostic. L’arrêt du cannabis

(co-addiction de plus en plus fréquente) est indispensable au maintien du

sevrage, le tabac (80 % de coaddiction) peut tout à fait être arrêté

simultanément au moyen de tout traitement substitutif à disposition, quant aux

opiacés c’est la substitution opiacée (méthadone, buprénorphine ou

buprénorphine associée à la naloxone) qui sera préférée au sevrage en raison du

risque très important de rechute (95%) et d’overdose à la reprise.

L’accompagnement

social doit être associé au traitement addictologique dès le moment du sevrage

car les patients alcoolodépendants sont très souvent en situation de précarité,

en difficulté professionnelle (s’ils ont encore un travail), voire sans

logement, avec des problèmes judiciaires et souvent ignorants de leurs droits

les plus fondamentaux.

Les abords psychothérapeutiques

Le

pourquoi n’est ni nécessaire, ni suffisant pour changer (Cottencin et al. 2009). En d’autres termes « rechercher les racines d'une

addiction chez une personne se trouvant dans les stades les plus précoces du

changement est comparable à l'attitude d'un ambulancier qui arrivé sur les

lieux d'un accident où les victimes gisent sanguinolentes sur le sol,

chercherait en priorité à mettre en évidence les responsabilités » (Margolis and Zweben 2011)

L’addiction

n’est ni un fléau social, ni un problème moral. L’addiction est une maladie de

la perte du contrôle et des habitudes. Une habitude (au sens des neurosciences)

qui a placé le patient à un équilibre allostatique dont il a peine à se défaire

tant il craint le changement. C’est pourquoi depuis plusieurs années, les

addictologues ont adopté l’approche motivationnelle avant d’envisager un

quelconque programme de soins. En effet, il est inutile (voire délétère) de

lancer un patient dans un travail de lutte contre la rechute s’il n’est pas

dans les meilleures dispositions. L’approche motivationnelle aujourd’hui bien

reconnue (Madson and Campbell 2006) permet de le préparer et repose sur une relation

thérapeutique fondée sur la mise en évidence de l’ambivalence de la demande

(telle que le maintien de la consommation malgré les conséquences négatives),

la balance décisionnelle mesurant les avantages et les inconvénients du

maintien ou de l’arrêt de la consommation, la valorisation de l’efficacité

propre du patient à maintenir l’abstinence, sans jamais que le thérapeute ne

contredise ou n’affronte le patient (la persuasion directe n’est pas la meilleure

approche pour changer), dans une relation d’accompagnement et de confiance

mutuelle. Cette approche permet d’asseoir une meilleure alliance thérapeutique

dans laquelle le sujet garde son libre arbitre, ce qui lui permet de mieux

s’engager dans les soins. Prochaska et Di Clemente (Diclemente and Prochaska

1998) ont

défini 6 stades de changement pour lesquels les attitudes thérapeutiques

doivent s’adapter. Au stade de précontemplation (consommateur n’ayant pas

conscience du trouble) le thérapeute ne peut guère que faire naître le doute,

au stade de contemplation (consommateur indécis) on fera la balance entre les

avantages et les inconvénients de l’arrêt ou de la poursuite de la

consommation. En revanche au stade de détermination (consommateur voulant

changer) on mettra tout en œuvre pour l’aider à accéder aux soins. Puis aux

stades d’action et de maintien des nouveaux comportements, les objectifs

thérapeutiques sont d’apprendre et de renforcer les stratégies de prévention de

la rechute en valorisant toute réussite personnelle. Quant au stade de rechute

(qui est donc intégré dans le processus de changement et donc considéré normal)

on reprendra la balance décisionnelle tout en déculpabilisant le patient lui

expliquant son intérêt comme un nouvel apprentissage.

Les

trois principaux courants psychothérapiques se sont penchés sur la prise en

charge des patients alcoolodépendants : le courant psychanalytique, le courant

cognitivo-comportemental et le courant systémique. L’alexithymie fréquente chez

les patients et la présence plus ou moins importante de troubles cognitifs (en

particulier des fonctions exécutives) ont rendu les approches psychanalytiques

plus complexes face l’aide concrète que l’on doit apporter à ces patients.

Cette approche est clairement affaire de spécialiste. Le courant systémique est

une approche qui s’attache à travailler les situations cliniques sous l’angle

des interactions plus que sous tout autre angle dans une vision pragmatique. En

effet, systémique veut dire que nous sommes dans un système, que nous ne

pouvons pas ne pas communiquer et que nous ne communiquons pas tout seul (Watzlawick 1980). L’approche systémique est donc familiale et

environnementale. Elle consiste à traiter le patient alcoolodépendant en tenant

compte de son environnement proche, souvent en souffrance et demandeur de

changement. L’amélioration du patient va bouleverser le système familial qui

s’était adapté. Car changer implique aussi de déranger un certain agencement

d’individus en interaction, qui se défendent, se réorganisent et ne se laissent

pas facilement manipuler. Une démarche d’autant plus difficile qu’elle concerne

un individu consommant un produit qui change sa vision de la réalité au

quotidien. Pour un patient vivant dans une dépendance totale vis-à-vis de son

entourage, du fait de son addiction, « la guérison » peut avoir des

conséquences difficiles à supporter : arrêter l’alcool c’est aussi reprendre

une vie active, (ré)endosser des responsabilités professionnelles et familiales

(rôle de conjoint, de père, de mère...) (Cottencin et al. 2009)

Quant

aux thérapies cognitives et comportementales Elles sont les plus recommandées (Kadden 2001). Leur hypothèse principale est que les patients ont un

déficit des capacités à répondre au stress par défaut de coping (faire face). Elles proposent de permettre aux patients de

développer des stratégies face aux circonstances susceptibles de favoriser la

reconsommation. Les programmes évaluent les processus cognitifs, les émotions

et les circonstances qui favorisent la consommation d’alcool puis utilisent des

techniques adaptées à chaque situation (exposition, gestion des émotions,

résolution de problèmes, renforcement communautaire) pour permettre un changement

de comportement (Smith, Meyers, and

Delaney 1998).

Il

faut admettre que la tâche est rude pour les patients puisque 40 à 70% d’entre

eux rechutent dans l’année qui suit leur sevrage (Perney, Rigole, and Blanc

2008).

Toutefois le succès dépendra de la personnalisation du programme car comme le

souligne Jean Nicolas Despland il existe une équivalence dans l’efficacité des

psychothérapies qui repose sur trois critères que sont la croyance partagée,

l’alliance thérapeutique et l’expérience du thérapeute (Despland 2010) ce qui nous montre qu’il faut proposer de nombreuses

voies psychothérapeutiques en individuel ou en groupe, avec les associations de

patients, les services de soins de suite

Les pharmacothérapies

A ce

jour, quatre médicaments bénéficient d’une AMM dans le maintien de l’abstinence

chez le sujet alcoolodépendant (Acamprosate, Naltrexone, Baclofène et

Disulfirame) et deux médicaments dans la réduction de consommation (Baclofène

et Nalméfène).

L’acamprosate

agit sur l’activité GABAergique. Il antagonise l’action des acides aminés

excitateurs (glutamate), corrige l’hyperexcitabilité neuronale et régule

activité dopaminergique mésolimbique (circuit de la récompense). Il réduite le

risque de consommer de l’alcool (RR 0,86) et augmente la durée cumulée

d’abstinence (MD 10,94). Son seul effet indésirable plus fréquent que le

placebo est l’existence d’une diarrhée (et des flatulences sont souvent

rapportées). Il est indiqué pour toute forme d’alcoolodépendance, à commencer

dès l’arrêt de l’alcool, il est contre-indiqué en cas d’allaitement et

d’insuffisance rénale. Il est recommandé de le prescrire à la dose de 6

comprimés par jour pendant une durée d’un an.

Le

Naltrexone est un antagoniste des récepteurs opiacés mu et favoriserait la

régulation de l’activité dopaminergique mésolimbique. Il réduit le risque de

consommation massive d’alcool (RR 0,83) et le nombre de jours d’alcoolisation

d’environ 4 % (MD -3,89). De nombreuses études ont été publiées sur son

efficacité avec des résultats malheureusement contradictoires (Perney, Rigole, and Blanc

2008). Une

méta analyse de 2005 montrant même que la naltrexone ne diminuait pas le risque

de récidive de dépendance, mais limitait le nombre de jours de consommation

massive (Srisurapanont and

Jarusuraisin 2005). Les

effets indésirables les plus fréquents sont des nausées et/ou des vomissements,

des céphalées, une sédation ou à l’inverse une insomnie, de l’anxiété, de la

nervosité, des crampes et des douleurs abdominales, articulaires et

musculaires. Parfois une augmentation des taux sériques des transaminases peut

justifier l’arrêt. Il est indiqué dans toute forme d’alcoolodépendance pour

prévenir la rechute, sauf chez les sujets présentant une addiction comorbide

aux opiacés. Il aurait également un effet de prévention des épisodes de binge

drinking. Il est contre-indiqué en cas d’insuffisance hépatique sévère, d’une

dépendance aux opiacés et d’un traitement par substitution opiacée. Notons par

ailleurs qu’il a été démontré que la réponse à la naltrexone (tant chez

l’animal que chez l’homme) puissent être fonction d’un polymorphisme génétique

du récepteur aux opioïdes de type μ. A ce jour, trois études ont montré que les

porteurs de l’allèle G du polymorphisme A118G (rs561720) répondaient

significativement mieux à la naltrexone que ceux porteurs de l’allèle A (Oslin et al. 2003)(Anton et al. 2008)(Kim et al. 2009). En attendant, en l’absence d’analyse pharmacogénétique

de routine la naltrexone est prescrite à la dose de 50 mg/j pendant trois mois

avec une assez bonne tolérance … mais il n’est pas rare de poursuivre au-delà hors

AMM jusqu’à un an parfois.

Le

disulfirame n’est pas un addictolytique, mais une molécule antabuse, utilisée

depuis les années 1950 qui inhibe l’acétaldéhyde déshydrogénase (enzyme

transformant l’acétaldéhyde en acétate). L’augmentation du taux d’acétaldéhyde

chez un malade consommant de l’alcool et du disulfirame se traduit par de

nombreux signes fonctionnels : flushes, nausées, vomissements, céphalée,

vertiges, hypotension artérielle, tachycardie, palpitations. Son efficacité est

reconnue (Hughes and Cook 1997) dans quelques études anciennes (à la méthodologie

limitée). Mais lorsque la prise est supervisée il a un effet sur l’abstinence à

court terme, le nombre de jours avant la rechute et le nombre de jours

d’alcoolisation (Rigal et al. 2012). Aujourd’hui le disulfirame n’est plus guère utilisé en

raison de la crainte d’effets secondaires graves (risque de décès) et de son

obsolescence en ce qu’elle était associée aux cures de dégoût (le renforcement

négatif d’un comportement étant moins efficace que le renforcement positif).

Toutefois on le propose encore pour certains patients demandeurs ou qui ont

déjà connu de bons résultats par le passé sous couvert d’une surveillance

accrue.

Le

baclofène est proposé dans le cadre d’une recommandation temporaire

d’utilisation comme traitement du maintien d’abstinence et de la gestion

contrôlée en association à un suivi psychosocial décidé par le médecin. Il

s'agit d'un myorelaxant agoniste des récepteurs GABA-B, initialement indiqué

dans le traitement de la spasticité musculaire (observée dans les suites d'un

accident vasculaire cérébral, en cas de paraplégie ou dans l'infirmité motrice

cérébrale, …) (Greene 1992). La dose maximale per os au-delà de laquelle il n’a pas

été noté d’effets secondaires limitants est de 75 mg/j (Greene 1992)(Ameisen 2005). Les effets

indésirables les plus fréquents sont la somnolence ou la faiblesse musculaire

qui souvent régressent en 24 ou 48 heures (Ameisen 2005). Les études d’efficacité demeurent contradictoires (en

grande partie liée à des différences d’objectif principal) quant aux études de

sécurité (trop rares), l’une d’entre elle a récemment inquiété l’ANSM à tel

point que l’agence est revenue sur la RTU pour demander que la dose de 80 mg/j

ne soit pas dépassée … ce qui n’a pas été sans conséquences (accidents de

sevrage ou rechutes …) pour les patients traités efficacement à des doses bien

supérieures et bien tolérées qui ont été contraints de diminuer brutalement les

doses.

Concernant

les contre-indications, alors qu’elles étaient nombreuses lors de la première

RTU, il est aujourd’hui seulement recommandé d’être prudent chez les patients

présentant des troubles psychiatriques, une épilepsie, une polyaddiction, une

insuffisance rénale, hépatique, cardiaque, une maladie de Parkinson, un ulcère

gastroduodénal, etc.

En

attendant les décisions de l’ANSM sur une AMM définitive, nous avons proposé au

sein de notre Consultation d’Avis Multidisciplinaires de Traitements

d’Exception en Addictologie (CAMTEA) un programme spécifique de prescription

hors AMM du baclofène chez les patients alcoolodépendants ayant déjà reçu

acamprosate ou naltrexone sans efficacité. Dans le souhait d’endiguer les

prescriptions sauvages et les automédications (avec les risques de surdosage ou

de coprescriptions inappropriées), nous proposons depuis quelques années avec

l’aide de la pharmacovigilance du CHU de Lille et des addictologues de la

région de suivre rigoureusement toutes les prescriptions de la région. Ce

protocole qui est disponible pour tous (Rolland et al. 2010) est opérationnel pour d’autres molécules, dans d’autres

indications. A ce jour nous proposons à l’instar de la SFA, une phase de

titration en fractionnant en 3 prises par jour avec pour objectif de chercher

la plus faible dose permettant à la fois une réponse clinique et une tolérance

optimales. La posologie initiale est de 15 mg/j, suivie d’une augmentation de

posologie de 5 mg tous les deux jours entre 15 à 30 mg/j puis à partir de 30

mg/j nous proposons d’augmenter de 10 mg tous les 3 jours jusqu’à apparition de

l’effet thérapeutique. A partir de la dose de 120 mg/j, le prescripteur doit

solliciter l’avis d’un médecin expérimenté dans la prise en charge de

l’alcoolo-dépendance (Société Française d’Alcoologie 2015)(Société Française

d’Alcoologie 2015). La

posologie maximum est de 300 mg/j mais l’ANSM y est franchement opposée et

reste sur l’idée de ne pas dépasser 80 mg/j en raison du risque accru de

mortalité au-delà. La Société Française d’Alcoologie dans un communiqué du mois

d’aout 2017 a proposé raisonnablement en raison du risque encouru pour les

patients bénéficiant du baclofène

1.

de ne pas

initier de prescription de baclofène supérieure à 80 mg/j, conformément à la

demande de l’ANSM ;

2.

pour les

patients bénéficiant actuellement d’une prescription de baclofène à des doses

supérieures à 80 mg/j, considérée bien tolérée et efficace : d’informer les

patients sur les risques de mortalité aux doses élevées et d’accroitre la

surveillance de la prescription, de ne pas modifier les doses, ou de rechercher

avec prudence une dose minimale efficace ;

3.

pour les

patients bénéficiant actuellement d’une prescription de baclofène (quelle que

soit la dose) considérée comme mal tolérée ou inefficace ou pour tout patient

désireux de diminuer les doses : de se rapprocher de leur prescripteur et

d’engager en concertation (patient, pharmacien, médecin) une diminution

progressive du baclofène de 15 mg par semaine, jusqu’à une dose minimale

efficace bien tolérée, voire jusqu’à l’arrêt (Société Française d’Alcoologie

2017).

L’effet

thérapeutique recherché est une indifférence à l’alcool, une diminution du

craving voire une reprise du contrôle des consommations … Les effets

secondaires les plus fréquents sont une somnolence, des nausées et une

confusion (de surdosage comme de sevrage).

Quant

au Nalméfène, il s’agit d’un antagoniste des récepteurs mu et delta et d’un

agoniste partiel des récepteurs kappa. Il a une durée d’action plus longue et

une moindre hépatotoxicité que la naltrexone. L’effet thérapeutique attendu est

une réduction du craving de récompense (associé aux récepteurs mu) et de la

dysphorie (associée aux récepteurs kappa). Les effets secondaires les plus

fréquents sont une insomnie, des vertiges, des céphalées et des nausées. La

posologie usuelle est de 1 cp/j de façon systématique ou deux heures avant de

boire.

D’autres

traitements ont montré une action contre le craving. C’est le cas notamment du

topiramate (Johnson and Ait-Daoud

2010) un

anticonvulsivant qui augmente l’activité GABAergique et inhibe l’activité

glutamatergique, ce qui a pour conséquence de diminuer le relargage de dopamine

dans le circuit mésocorticolimbique (Perney, Rigole, and Blanc

2008).

L’ondansetron, antiémétique, antagoniste sélectif de la sérotonine, aurait

quant à lui un effet positif pour le maintien de l’abstinence et la diminution

de la consommation moyenne (Johnson et al. 2000).

Pour conclure

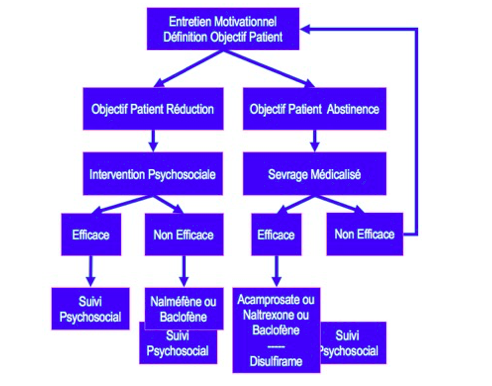

Aujourd’hui

dans le traitement de l’addiction à l’alcool, l’objectif thérapeutique est

clairement tourné vers la préférence du patient (abstinence ou gestion

contrôlée) et le dogme de l’abstinence comme seule solution est abandonné au

profit de la qualité de vie et de l’analyse motivationnelle. L’alliance

thérapeutique, le soutien de l’environnement, les interventions

psychothérapeutiques spécialisées (loin de tout causalisme) associés au

traitement pharmacologique est la démarche la plus adaptée comme le montre la

figure 1 inspirée des recommandations 2015 de la SFA.

Figure

1 : Arbre décisionnel du traitement de l’addiction à l’alcool

d’après

la conférence de consensus de la SFA (2015)

Toutefois,

nous manquons encore d’outils thérapeutiques novateurs (TERV, nouvelles

thérapies de groupes, nouvelles molécules, pharmacogénétique en pratique

courante). Fort des connaissances en Neurosciences, nous pouvons dire que

l’addiction est un apprentissage non souhaité en désaccord avec les choix existentiels

(Isebaert 2009), un apprentissage qui s’automatise et reste disponible

même après des années d’abstinence. Nos pistes de travail sont de permettre à

nos patients, en tenant compte de leurs propres leviers motivationnels,

d’apprendre de nouvelles habitudes, particulièrement dans le contexte qui

favorisait l’apparition des anciennes. L’abstinence n’est pas un but en soi,

mais un moyen. Le patient en est le seul acteur.

Références

Adamson, Simon J., Nick Heather,

Veronica Morton, Duncan Raistrick, et UKATT Research Team. 2010. « Initial

Preference for Drinking Goal in the Treatment of Alcohol Problems: II.

Treatment Outcomes ». Alcohol and Alcoholism (Oxford, Oxfordshire)

45 (2):136‑42.

https://doi.org/10.1093/alcalc/agq005.

Ameisen, Olivier. 2005. « Complete and Prolonged Suppression of

Symptoms and Consequences of Alcohol-Dependence Using High-Dose Baclofen: A

Self-Case Report of a Physician ». Alcohol and Alcoholism (Oxford,

Oxfordshire) 40 (2):147‑50.

https://doi.org/10.1093/alcalc/agh130.

Anton, Raymond F., Gabor Oroszi, Stephanie O’Malley, David Couper,

Robert Swift, Helen Pettinati, et David Goldman. 2008. « An Evaluation of

Mu-Opioid Receptor (OPRM1) as a Predictor of Naltrexone Response in the

Treatment of Alcohol Dependence: Results from the Combined Pharmacotherapies

and Behavioral Interventions for Alcohol Dependence (COMBINE) Study ». Archives

of General Psychiatry 65 (2):135‑44.

https://doi.org/10.1001/archpsyc.65.2.135.

Cottencin, O. 2009. « [Severe

depression and addictions] ». L’Encephale 35 Suppl 7

(décembre):S264-268. https://doi.org/10.1016/S0013-7006(09)73483-9.

Cottencin, O., Y. Doutrelugne, M.

Goudemand, et S. M. Consoli. 2009. « [Addiction and brief-systemic therapy:

working with compulsion] ». L’Encephale 35 (3):214‑19. https://doi.org/10.1016/j.encep.2008.06.002.

Cottencin, Olivier, Dewi Guardia, Laurent Karila, et Benjamin Rolland.

2012. « [Clinical alcohology] ». Presse Medicale (Paris, France:

1983) 41 (12 Pt 1):1248‑58.

https://doi.org/10.1016/j.lpm.2012.07.032.

Cushman, P., R. Forbes, W.

Lerner, et M. Stewart. 1985. « Alcohol Withdrawal Syndromes: Clinical

Management with Lofexidine ». Alcoholism,

Clinical and Experimental Research 9

(2):103‑8.

Despland, Jean-Nicolas. 2010.

« Quelle psychothérapie pour quel patient ? Données de recherche et

problèmes cliniques ». Psychotropes 16 (2):9.

https://doi.org/10.3917/psyt.162.0009.

Diclemente, CC, et JO Prochaska. 1998. « Toward a

comprehensive, transtheoretical model of change: stages of change and addictive

behaviors ». In Treating addictive behaviors. 2nd ed., 3‑24. New York: Miller WR and Heather N.

Greene, P. 1992. « Baclofen in the Treatment of Dystonia ». Clinical Neuropharmacology 15 (4):276‑88.

Griffiths, R. R., et B. Wolf.

1990. « Relative

Abuse Liability of Different Benzodiazepines in Drug Abusers ». Journal

of Clinical Psychopharmacology 10 (4):237‑43.

Hughes, J. C., et C. C. Cook. 1997. « The Efficacy of Disulfiram: A

Review of Outcome Studies ». Addiction

(Abingdon, England) 92 (4):381‑95.

Isebaert, Luc. 2009.

« Méthode et évaluation du modèle solutionniste de Bruges ». In Thérapies

brèves : situations cliniques. Pratiques en psychothérapie., Masson, 125‑43. Paris: Doutrelugne Y, Cottencin O.

Johnson, B. A., J. D. Roache, M.

A. Javors, C. C. DiClemente, C. R. Cloninger, T. J. Prihoda, P. S. Bordnick, N.

Ait-Daoud, et J. Hensler. 2000. « Ondansetron for Reduction of Drinking

among Biologically Predisposed Alcoholic Patients: A Randomized Controlled

Trial ». JAMA 284 (8):963‑71.

Johnson, Bankole A., et Nassima Ait-Daoud. 2010. « Topiramate in

the New Generation of Drugs: Efficacy in the Treatment of Alcoholic

Patients ». Current Pharmaceutical Design 16 (19):2103‑12.

Kadden, R. M. 2001. « Behavioral and Cognitive-Behavioral

Treatments for Alcoholism: Research Opportunities ». Addictive

Behaviors 26 (4):489‑507.

Kim, Sung-Gon, Cheol-Min Kim, Sam-Wook Choi, Young-Myo Jae, Hae-Gook

Lee, Bong-Ki Son, Jeong-Gee Kim, et al. 2009. « A Micro Opioid Receptor

Gene Polymorphism (A118G) and Naltrexone Treatment Response in Adherent Korean

Alcohol-Dependent Patients ». Psychopharmacology 201 (4):611‑18. https://doi.org/10.1007/s00213-008-1330-5.

Kosten, Thomas R., et Patrick G. O’Connor. 2003. « Management of

Drug and Alcohol Withdrawal ». The New England Journal of Medicine

348 (18):1786‑95.

https://doi.org/10.1056/NEJMra020617.

Madson, Michael B., et Todd C. Campbell. 2006. « Measures of

Fidelity in Motivational Enhancement: A Systematic Review ». Journal of

Substance Abuse Treatment 31 (1):67‑73. https://doi.org/10.1016/j.jsat.2006.03.010.

Margolis, RD, et JE Zweben. 2011. « Treating

Patients With Alcohol and Other Drug Problems: An Integrated Approach, Second

Edition ». http://www.apa.org. 2011. http://www.apa.org/pubs/books/4317263.aspx.

Oslin, David W., Wade Berrettini, Henry R. Kranzler, Helen Pettinati,

Joel Gelernter, Joseph R. Volpicelli, et Charles P. O’Brien. 2003. « A

Functional Polymorphism of the Mu-Opioid Receptor Gene Is Associated with

Naltrexone Response in Alcohol-Dependent Patients ». Neuropsychopharmacology:

Official Publication of the American College of Neuropsychopharmacology 28

(8):1546‑52.

https://doi.org/10.1038/sj.npp.1300219.

Paille, Francois. 2006.

« Traitement médicamenteux du sevrage alcoolique et de l’aide au maintien

de l’abstinence ». In Traité d’Addictologie, Médecine-Sciences

Flammarion, 418‑24.

Paris: Reynaud, M.

Perney, P., H. Rigole, et F.

Blanc. 2008.

« [Alcohol dependence: diagnosis and treatment] ». La Revue De Medecine Interne 29 (4):297‑304.

https://doi.org/10.1016/j.revmed.2007.09.026.

Rigal, Laurent, Constance

Alexandre-Dubroeucq, Renaud de Beaurepaire, Claire Le Jeunne, et Philippe

Jaury. 2012.

« Abstinence and “low-Risk” Consumption 1 Year after the Initiation of

High-Dose Baclofen: A Retrospective Study among “High-Risk” Drinkers ». Alcohol

and Alcoholism (Oxford, Oxfordshire) 47 (4):439‑42. https://doi.org/10.1093/alcalc/ags028.

Rolland, Benjamin, Sylvie Deheul,

Thierry Danel, Régis Bordet, et Olivier Cottencin. 2010. « [A system of

prescriptions without drug approval: example of baclofen] ». Therapie 65

(6):511‑18.

https://doi.org/10.2515/therapie/2010073.

Smith, J. E., R. J. Meyers, et H.

D. Delaney. 1998. « The Community Reinforcement Approach with Homeless

Alcohol-Dependent Individuals ». Journal

of Consulting and Clinical Psychology 66

(3):541‑48.

Société Française d’Alcoologie.

2006. « Évaluation des pratiques professionnelles en Alcoologie. Référentiel de bonnes pratiques cliniques.

Sevrage simple en alcool. »

———. 2014. « Troubles de

l’usage de l’alcool et troubles cognitifs ». Alcoologie et Addictologie,

2014, sect. 36 (4).

———. 2015. « Mésusage de

l’alcool dépistage, diagnostic et traitement. Recommandation de bonne

pratique ». Alcoologie et Addictologie, 2015, sect. 37 (1).

———. 2017. « Communiqué de

la Société Française d’Alcoologie du 2 aout 2017 », 2017.

http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/SFA-CP_Baclofene_ANSM-2017_08_02.pdf.

Srisurapanont, Manit, et Ngamwong

Jarusuraisin. 2005. « Naltrexone for the Treatment of Alcoholism: A Meta-Analysis

of Randomized Controlled Trials ». The International Journal of

Neuropsychopharmacology 8 (2):267‑80.

https://doi.org/10.1017/S1461145704004997.

Valderas, Jose M., Barbara Starfield, Bonnie Sibbald, Chris Salisbury,

et Martin Roland. 2009. « Defining Comorbidity: Implications for

Understanding Health and Health Services ». Annals of Family Medicine

7 (4):357‑63.

https://doi.org/10.1370/afm.983.

Volkow, Nora D. 2009. « Substance Use Disorders in

Schizophrenia--Clinical Implications of Comorbidity ». Schizophrenia Bulletin 35

(3):469‑72.

https://doi.org/10.1093/schbul/sbp016.

Watzlawick, P. 1980. Le

langage du changement. Paris: Seuil.

Professeur Olivier COTTENCIN

Université de Lille – CHU de Lille

SCALab Equipe PsyCHIC CNRS UMR 9193

Coordonnateur Interrégional du DESC d’Addictologie

Responsable du Service d’Addictologie

Hôpital Fontan 2

1, rue André Verhaeghe 59000 Lille

+ 33 3 20 44 58 38

olivier.cottencin@chru-lille.fr